Share

https://int-magazine.com/zh/interview/cult-of-the-lambs-julian-wilton/

クリップボードにコピーしました

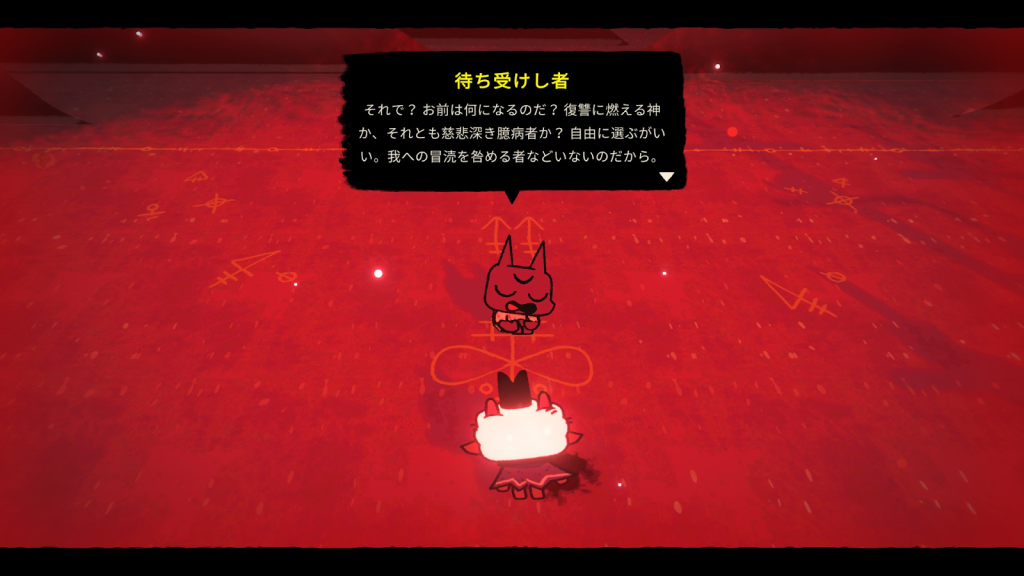

第一次玩《咩咩启示录》(Cult of the Lamb)时,我觉得它是一款非常“澳大利亚风”的游戏。

话虽如此,这款游戏里并没有袋鼠,也没有考拉、歌剧院或乌鲁鲁,倒是出现了当地的特产——羊。但要是把一款让羊组建邪教、召集信徒做祭品,甚至还要亲自打理“便便(poop)”的搞怪游戏称为“澳大利亚风”的游戏,恐怕会惹当地人不快。尽管如此,《咩咩启示录》仍然是一款“澳大利亚风”的游戏——放飞自我的幽默、可爱的视觉风格、丰富多样的玩法,更别提那些快乐的角色……用一个词概括,就是很“亲切”。而这种亲切感,恰恰就是澳大利亚的。

我之所以这样想,是有原因的。去年,INT采访组参加了澳大利亚规模最大的游戏展会 PAX AUS,并与当地的游戏粉丝进行了接触。那里并不像东京电玩展那样有大企业大张旗鼓的展位,而是设置了许多个性鲜明的独立游戏展位,而到场的玩家都兴致勃勃地上手体验游戏,他们既开朗又友善。在那样的会场中央,聚拢最多“信徒”的,正是《咩咩启示录》的展台。

我感觉《咩咩启示录》的粉丝们仿佛是从游戏本体的邪教村里走出来的一样,带着充满阳光的凝聚感。于是心中渐渐生出了疑问:这样一款充满恶作剧气质,却又被温暖的粉丝群体所簇拥的游戏,到底是怎样的人做出来的呢?为此,INT采访组联系了 Massive Monster 的共同负责人,同时也是《咩咩启示录》的创意总监的朱利安·威尔顿(Julian Wilton),向他发起了采访邀请。

策划・提问・编辑/Jini

采访/齐藤 大地

撰文/千叶 集

摄影/伊豫田 旭彦

翻译/邓 剑

齐藤:

我通关了《咩咩启示录》。这啊,真是一项壮举。

使我游戏通关,不是我的壮举,而是你们的壮举。连我这种不擅长动作游戏的人,也能一路打到结局。这本身就是一种成就感。

威尔顿:

你是用什么难度通关的?

齐藤:

好像是普通难度吧。默认的那个。

威尔顿:

那我们已经是朋友了。

齐藤:

可我们才见面两分钟啊???

威尔顿:

你在普通模式下喜欢上了《咩咩启示录》,那说明你也喜欢上我了。

齐藤:

?

威尔顿:

因为啊,我自己也不擅长动作游戏。普通模式的难度,就是我自己能打通的那条线。在开发现场,它被称为“朱利安模式”。所以,《咩咩启示录》的普通模式就是我本人。

而且,我超级喜欢所有喜欢这款游戏的人。

所以,我们已经是朋友了,对吧?握手!

齐藤:

原来如此!握手!谢谢你,朱利安!

其实我本来也没觉得你是个外人。你是做Flash游戏出身的吧。以前我也沉迷过Flash和各种免费游戏。进入Dwango公司以后,我还参与过“niconico自制游戏活动”这样的免费游戏比赛呢。

威尔顿:

我懂,那种不论做游戏还是玩游戏的人都很年轻、很业余的氛围。我小时候也一样,几乎只玩免费的游戏。

你知道《RuneScape》吗?大约从2001年开始运营,到现在还在的老牌免费MMORPG。我在小学时代最沉迷的就是它。

《RuneScape》有付费会员制度,一个月大约12美元。当然很想要啊。但我的零花钱根本负担不起。

我郁闷了好一阵子,直到有一天看到一箱24瓶装的可乐卖12美元,而学校食堂里一瓶要卖1美元50美分左右。于是我想到了“攻略法”:把整箱可乐拆开来,一瓶一瓶卖给学校里的同学,每瓶1美元。结果买入和卖出的差价加起来刚好就是⋯⋯。

齐藤:

12美元。可以买会员了。

威尔顿:

稳赚不赔的生意。不过嘛,免费网游总有各种各样的氪金套路。买了会员以后,我又开始想要氪金道具。但可乐倒卖也有极限。于是,我就改在游戏里赚钱了。

(《RuneScape》推出至今已近四分之一个世纪仍在运营。图为重现游戏初期之低多边形风格的《Old School》版本。)

齐藤:

你是倒卖道具之类吗?

威尔顿:

那玩意儿能赚几个钱啊。要想在MMORPG里赚钱,就得靠诈骗。我是用游戏里的掷骰子功能搞赌博骗局。先是正常当庄家,等气氛热起来,有玩家押上大笔资金的时候……嗖的一下!我直接下线,卷款跑路。这种骗术在其他网游里也很常见。

然后我就用这样赚到的游戏币买了心仪的道具。那感觉简直爽爆了。嗯,不过最后还是因为和诈骗没有直接关系的嫌疑,被官方封号了。

齐藤:

哈哈哈,你简直是真正的骗子啊。难怪会被封号。我采访过很多游戏开发者,但像你这样做过赌场庄家、甚至搞诈骗的,还是头一次见呀。

威尔顿:

现实里我可是乖孩子啊!……嗯,也不太确定。

上高中之后,我疯狂搜索各种电脑的黑科技,学了不少歪门邪道。给别人发送病毒,甚至还黑进学校的网络,把校内的电脑都断网……就这些啦。完全是个乖孩子啦。

齐藤:

这哪儿是乖孩子啊!

威尔顿:

上课时看到老师一脸烦躁地说“咦?电脑怎么不动了?”,我就觉得特别好笑……当然,现在我不会再这么干了。

不过,正是这种熊孩子般的黑客心态,把我带到了游戏制作这条道路上。

有一次,我发现只要改动游戏源文件里的参数,游戏内容就会发生变化。那感觉就像窥见了游戏的秘密。游戏能按我的想法被改写,既然如此,那制作游戏不就能轻松搞定了吗?

于是我就拉上几个干劲十足的朋友,一起投入游戏开发。那是我第一次制作游戏。

齐藤:

什么样的游戏?

威尔顿:

说起来,是未完成的游戏。

伙伴们很快就腻了,纷纷退队。这种事很常见吧。但我决定要走上真正的游戏开发之路。

一开始我尝试学习C++。可那门语言对用户太不友好了,当时还是孩子的我根本搞不懂。

就在快要早早放弃的时候,我知道了Flash的存在。当时的Flash作品里的美术和动画风格很契合我的审美。于是,我就在网上召集团成员,着手开发Flash游戏。

大概的分工是,我负责美术和动画,其他人负责编程。

齐藤:

当时你才十几岁吧?从那时起就已经怀揣创作的梦想了啊。

威尔顿:

不是啦,我就是想要点零花钱。

我妈妈平时不太给零花钱,可孩子总是要跟朋友来往嘛,也有很多想要的东西,对吧?靠零零碎碎地倒卖可乐根本支撑不了。

于是就做 了Flash 游戏。当时的互联网里,热门的 Flash 作品往往能拿到单独的赞助广告,也能得到像 Kongregate、Newgrounds 这样的 Flash 游戏知名门户网站的支持。

在我看来,制做 Flash 游戏正好是个赚零花钱的办法。也正因为如此,直到现在我都很难从艺术层面把自己的游戏当作“作品”。

齐藤:

不过,能把收益回馈给免费游戏的制作者,这倒是挺好的。

(Flash时代的作品之一《Angry Bees》。从那时起,Massive Monster 的卡通风格就已初见端倪)

威尔顿:

我们靠一款Flash游戏赚了1600澳元(按当时汇率约合12万到14万日元)。对18岁的我们来说,那简直是天文数字。

另一方面,制作Flash游戏带给我的不仅是现金,还有另一份“财富”。那就是后来成为Massive Monster联合创始人的 Jay Armstrong 和 James Pearmain。

齐藤:

他们俩都是英国人吧?你们是怎么认识的?

威尔顿:

起初是在网上认识了Jay,我们合作制作了一款名为《Super Adventure Pals》的游戏。

(《Super Adventure Pals》后来被重制为《The Adventure Pals》)

威尔顿:

James很喜欢《Pals》,就拎着啤酒去找Jay玩。然后Jay就把他介绍给我,我们很快就成了好朋友。

齐藤:

话说回来,从《Super Meat Boy》的Edmund McMillen开始,有不少独立开发者是从Flash游戏起家的。在日本也有像《寿司打》这样的经典Flash游戏,但似乎没有像你们这样成功的人出现。

威尔顿:

不仅在日本,放眼全球,我们这种情况都很少见。我那些做Flash游戏的伙伴,大多数现在已经不再做游戏了。少数还在坚持的,很多也转向了移动游戏或者HTML5。真正还在主机或电脑上做游戏的人并不多,毕竟领域之间的差别已经很大了。

齐藤:

现在你的开发中还有哪些是“源自Flash时代的习得”吗?

威尔顿:

速度感。在Flash游戏里,只要做出改动或者调整,就能立刻看到效果。所以我能一边观察玩家的反应,一边快速地动脑、动手,不断试错。发行和更新的循环节奏,也是从那时学来的。

Flash的另一个优点是能快速尝试创意。想法的数量和速度,常常能促成革新的机制。这也让我形成了“不必过分执着于某一个想法”的信条。

齐藤:

为什么会从Flash游戏转向买断制的独立游戏呢?

威尔顿:

简单来说,因为Flash行业垮掉了。

最主要的原因是移动游戏崛起了。到21世纪10年代中期,大家已经不再在电脑浏览器上玩游戏,而是改用智能手机了。投资和市场也随之流向了移动端。

对Flash来说,最致命的一击是被iPhone拒之门外。这就关闭了整个市场的大门,Flash的未来也随之终结。

已经不可能继续做Flash游戏了,于是只好转向主机或电脑。但我们这群新面孔根本没有实力直接切入新的平台,只能先做一些移动游戏或外包项目,攒钱去开发电脑游戏。

齐藤:

真不容易啊。我在公司快倒闭那阵子也去打过工,所以特别能理解这种辛苦。不过,把作为Flash游戏开发者积累下来的成绩一夜清零,不会觉得很心疼吗?

威尔顿:

其实相反,Flash时代的经历反而成了我们进军电脑和主机市场的跳板。

原来运营Flash门户网站的 Armor Games开始做电脑端的发行业务。Flash行业的崩溃对他们打击同样很大,所以他们试图利用Flash时代的人脉和经验来寻找出路。

他们尝试把《Chibi Knight》《Gem Craft》等知名Flash作品做成电脑重置版。在这个过程中,他们也找上了我们这些靠《Super Adventure Pals》做出过成绩的人。那时正好是我们成立Massive Monster之前不久。

于是在2018年,我们完成了Massive Monster的出道之作《The Adventure Pals》。总销售额大约100万澳元。以没有名气之新人的处女作来说,这成绩还算不错。

翌年,我们推出了第二部作品《Never Give Up》。我记得那时的Armor Games几乎已经完全转型成了游戏发行商。

(如今Armor Games已从Flash转向HTML5游戏门户网站,并在Steam等平台开展发行业务)

齐藤:

所以说,Armor Games算是一起从日薄西山的Flash里逃出来的战友。那为什么到第三部作品《咩咩启示录》就把发行商换成了 Devolver Digital呢?

威尔顿:

“为什么”……你是认真的吗?那可是 Devolver 啊!

我不清楚在日本怎么样,但在独立游戏圈里,Devolver是顶级中的顶级,是开发者们梦寐以求的品牌。对方发来邀请的话……怎么可能说“不”呢?

而且,Armor Games在金钱方面很苛刻。投入的开发资金少得可怜,还有回本(recoup)之类的条款。我觉得《Never Give Up》和《The Adventure Pals》折算成时薪恐怕连最低工资都不如。

我们和他们还能保持良好的关系,大概是因为当时大家都还是行业的“新人”。双方都不知道什么才是好的条件,什么才是正确的做法。现在他们也成熟了,已经成长为手握多款热门作品的出色发行商,条件方面肯定比那时改善了。说到底,大家都长大了嘛。

齐藤:

彼此都有年轻时的那份鲁莽吧。那你们是怎么和Devolver搭上线的?

威尔顿:

我们用了一个不太常规的方式。

2018年,《The Adventure Pals》的成绩得到认可,住在英国的Jay获得了英国电影学院奖(BAFTA)的“Breakthrough Brit”。这是表彰各个娱乐行业中有潜力的年轻英国人的奖项。现场碰巧就有Devolver的人。Jay就主动去攀谈了……。

齐藤:

一拍即合,对方就说“要不要在我们这发行游戏”?

威尔顿:

只问到了名字。

齐藤:

名字?就只有名字?

威尔顿:

对。然后我们根据那个人的名字,猜出了Devolver的公司邮箱地址,抱着碰运气的心态,把企划和原型发了过去。结果……居然真的送达了!

齐藤:

这样啊。

威尔顿:

之后,看了邮件的负责人给我们打电话过来问:“你们需要多少开发资金?”我当时紧张得要命。但我们也不是在Devolver面前就会怯场的人,于是尽可能强硬地开口要了30万美元。没错,是美元,不是澳元。这比Armor Games给的投资多好几倍。

结果他却说:“不,这不行。”

“30万美元这种小钱根本不够,我们会给更多。”

齐藤:

太帅了!作为发行商同行,我也想亲口说一次那样的台词呀。

威尔顿:

当然,我们也把企划拿去找过别的发行商。但当时我们就是个来历不明的三人小团队,基本没人愿意给好脸色。最多也就说一句“挺有意思的,不过预算能不能再少点?”所以收到Devolver的邀约时,我们确实激动不已。而且除了开发资金以外,其他条件也非常优厚。

不过,这样的厚遇也带来了压力。我们不仅要在作品质量上达标,还得在商业层面满足他们的期待。

在最初的提案上,我们宣称:“游戏发售后半年内会进行两次重大更新。”我们盘算着这样一来,即使首发不佳,每次更新都能带来新的玩家群体,从而更高效地收回开发成本。

Devolver看起来对这个提案很满意,说“你们很懂怎么赚钱嘛。”但也提醒我们:“这是很好的营销手段,但会比你们想象中花费更多时间和资金。”事实证明,他们说得没错。果然是行家啊。

总之,我们就按投入资金制定了开发进度表,并和他们一起设定了每一个节点。

(《咩咩启示录》的原型版本。)

齐藤:

开发方和发行商能配合得默契真是太好了。不过,出钱的发行商通常也会插手开发吧?Devolver毕竟是最大的独立游戏发行商之一,感觉他们的品质管理很严格啊。

威尔顿:

其实并没有。我们原本对Devolver也有同样的刻板印象,但结果却出乎意料。

至少在我们这里,他们几乎是放任式管理。当然,如果我们主动开口,他们会提供建议。但他们几乎从不主动干预开发本身。他们主动提出的,大概就是有关首发时的营销方案,还有直播功能的Twitch集成之类。

齐藤:

好,太好了。发行商和开发方能有这样的和谐共处,正是独立游戏的……。

威尔顿:

不,事情当时并没有表面看起来那样顺利。至少从外人看来是那样。

老实说,在发售前大约9个月,《咩咩启示录》还是一坨屎一样的东西。真的很糟糕。

为了团队的名誉我要说明的是,这并不是开发实力的问题。《咩咩启示录》是一款系统中心的游戏。这类游戏需要通过相似的游戏循环,不断把系统和要素一点点堆起来,在某个临界点之后就会“爆炸”。

(做了个握拳再张开的手势)砰,就是这样。

齐藤:

(学着做动作)有趣……砰! (笑)

威尔顿:

要是我们这些开发者自己能坚定地说“这游戏一定会有趣!”就好了。但你知道,我这种乖乖牌的优等生嘛,当时其实很怂的。

更别提Devolver了,他们肯定也坐立不安吧。发售日期近在眼前,可游戏还像一坨屎。

大地,你作为发行商的同行,眼前遇到这种情况,会说些什么?

齐藤:

你在逗我玩吗?

威尔顿:

我本来也这么想。但Devolver的反应完全相反。他们只是微笑着注视我们。正是这种无言的压力,逼得我们拼命不断往游戏里加东西。

直到有一天,我像往常一样开始测试。不知道是第几千次了。中午开始,我往常大多是厌烦地玩个几十分钟到两三个小时就腻了。

但那天,我却找不到停下来的理由。一直玩,一直玩,不知不觉天都快黑了。我明白,就是它了。

“爆炸”终于发生了。

齐藤:

砰,对吧?那次爆发也算是Devolver的耐心的胜利。

你说过“Devolver是开发者心中的梦想”,但对我们这些发行商来说,也一样。对我个人而言,他们既是竞争对手,也是我喜欢的对象。

也许是我杞人忧天,但我和一些朋友里的铁杆粉丝聊天时,偶尔会有人担心:“‘Devolver作为发行商’,会不会渐渐失去了自己的品牌色彩?”对此,你怎么看?

威尔顿:

我毕竟是外部开发者,只能说点个人看法……

Devolver的CEO曾经对我说过:“所谓‘Devolver的游戏’,关键在于它能让人兴奋到手臂的汗毛都竖起来。”就像我们玩《Hotline Miami》或《Inscryption》时的那种震撼。

实际上,Devolver内部确实有很多人很有嗅觉,能找到那些个性鲜明、令人血脉偾张的作品和团队(没错,说的就是我们!)。

不过,感动是没法量化的,不是数字的东西打动不了投资人。只要游戏卖不动,投资人立刻就会要求:“为什么卖不动?去做市场分析,做个肯定能卖的产品。”在一定程度上,这意见也算合理。

我觉得现在的Devolver正处在探索平衡的阶段,一边是商业性的压力,另一边是他们一贯的酷炫与艺术气质。

齐藤:

也许这正是整个独立游戏行业走向成熟的象征吧。

2024年Steam上Devolver Digital的发行商特卖宣传图。《咩咩启示录》与《Enter the Gungeon》《Hotline Miami》等知名作品并列,被作为发行阵容的“门面”重点呈现)

齐藤:

顺便说一句,我挺喜欢“便便”的💩。

威尔顿:

这告白让我猝不及防,但我不会抛弃你,毕竟我们是朋友。

齐藤:

啊,不是那个意思。翻译出了偏差,误会了。

我是说《咩咩启示录》。它的幽默感很强烈吧?

比如便便梗。信徒们在营地里随地拉屎,结果本该是教主的小羊只好亲自去打扫。还有的信徒特别喜欢便便,甚至会说出“想让别的信徒吃便便料理”这种离谱的话。

朱利安,你喜欢便便吗?

(让别的信徒吃便便的任务。拒绝的话会降低信仰度)

威尔顿:

没有啦。黄段子也那样。

齐藤:

好吧,我被晾在这了。

威尔顿:

哈哈哈,对不起。其实一开始我们团队并没有打算塞那么多屎尿梗,原本目标是做一款像《Darkest Dungeon》那样少儿不宜的暗黑奇幻。可那样的竞品已经很多了,于是我提议加入一些幽默元素来做区分。

结果程序组的负责人Harrison Gibbins就迷上了便便梗。便便料理应该就是他的点子。

就个人喜好而言,我不排斥包括黄梗在内的廉价笑点,但我认为没语境的幽默并不好。《咩咩启示录》里有个吃蘑菇会迷幻的梗,那其实是对现实中邪教习俗的映射。正因为有必然性,才能真正增加世界观的沉浸感。反过来,若是无缘无故的笑料冲散了沉浸感,就不可取了。

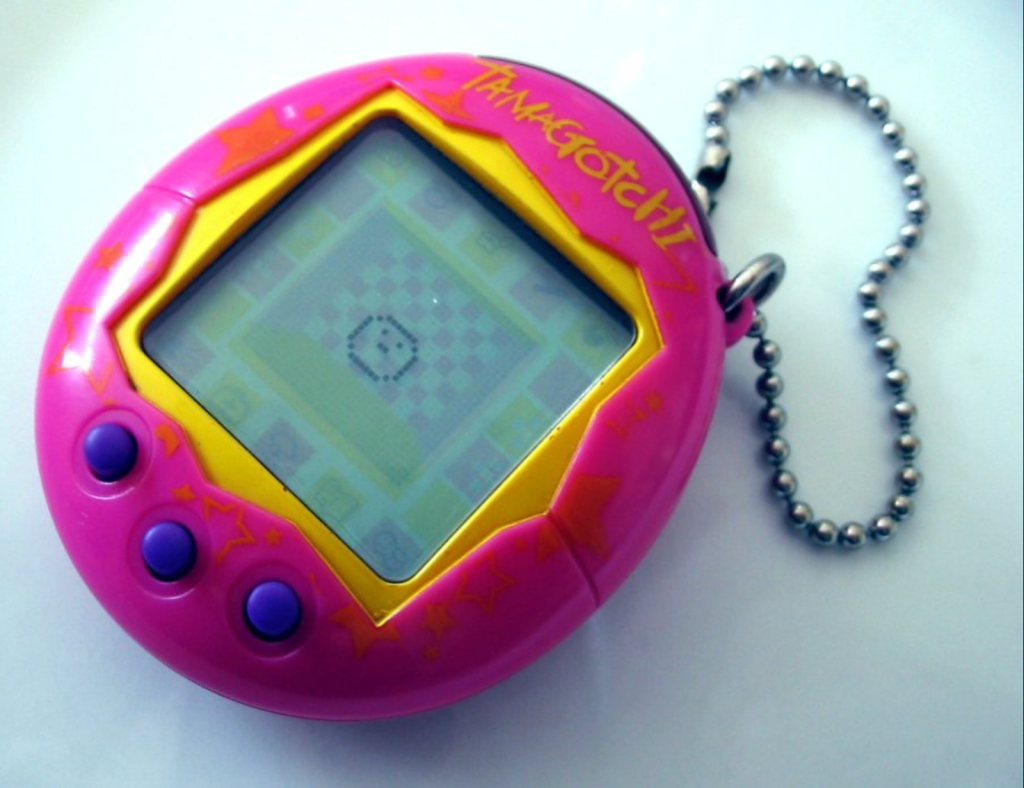

从这个角度来说,便便梗也是有语境的。它来自《拓麻歌子》(Tamagotchi)。

齐藤:

这真是让人意外的游戏啊。

威尔顿:

《咩咩启示录》设计的支柱之一就是“信徒”。

让玩家对信徒产生感情,才能进一步对游戏本身产生依恋。那该怎么做到呢?

我的想法是把信徒视作《拓麻歌子》一样的电子宠物。

在《拓麻歌子》里,从照顾生病到清理排泄物,所有日常琐事都要玩家亲自处理。虽然是麻烦活儿,但正是这种付出,让人自然地对它产生了感情,就像照顾孩子一样。

《拓麻歌子》的高知名度也很关键。也就是说,大家都已经熟悉这种机制 了,哪怕不特别说明,把便便晾着不管就会导致疾病蔓延,玩家也能立刻明白。

(《拓麻歌子》)

齐藤:

不仅是Flash的那种感觉,你们也继承了上世纪90年代到本世纪00年代的那种氛围吧。

威尔顿:

10年代前后的那股文化影响也很大。就游戏而言,《Castle Crashers》那种粗俗搞怪的风格对我影响很深。

还有卡通片,比如《探险活宝》(Adventure Time)、《怪诞小镇》(Gravity Falls)、《花园墙外》(Over the Garden Wall)等当时在儿童向的动画频道播过的作品。那个时期的儿童卡通常常既有荒诞又破坏性十足的幽默,同时还会在不经意间露出严肃的一面。

在制作《The Adventure Pals》的时候,我们受这些10年代动画的影响,把想到的笑点一股劲地塞了进去。结果在市场上反而被当成了儿童向作品。可Steam的主要用户群毕竟20岁以上,一旦被贴上“儿童向”的标签,潜在购买人群就会大幅减少。

所以在《咩咩启示录》里,我们在保留轻松有趣的氛围之余,更加考虑Steam市场的偏好,努力把它呈现为一款更成熟的作品。

(村子里到处都是便便,如果不清理就会爆发疾病)

齐藤:

确实,《咩咩启示录》既不太成人化,也不太儿童化,正是这种平衡造就了它的魅力。你觉得这是不是可以称为“作者性”呢?

威尔顿:

我们这些游戏创作者理想中的“作者性”,就是在玩法中自然浮现的人性。也就是说,了解我们的人在玩的时候,能从游戏里看到我们各自的个性。所以,把我们身边的所见和喜好,包括幽默,全都尽量塞进游戏里,这点非常重要。

我们的“作者性”用一句话概括,就是做人人都容易亲近的游戏”。简单易懂、足够流行,让玩家玩得开心又舒适。这样既能体现我们的个性,又能兼顾可达性。

这就是我们创立Massive Monster时定下的工作室基调。

齐藤:

《咩咩启示录》里到处都是恶搞元素,这也是同样的思路吧?光是邪教题材的电影梗就很多。

威尔顿:

没错。《仲夏夜惊魂》《阴风阵阵》《大开眼戒》之类我们喜欢的邪教、神秘题材的电影,能用的我们基本都往里塞了。

齐藤:

很有意思啊。你刚才提到的那些电影基本不怎么把邪教描绘成好的东西。其实绝大多数涉及邪教题材的作品都是如此。但在你的游戏里,邪教却被描绘得很有趣。

威尔顿:

当邪教教主看起来很有趣啊!你不想试试吗?

齐藤:

真想当一回。

威尔顿:

对吧。本来游戏的原型只是一款招募伙伴、建设村庄的游戏。但由于前作《Never Give Up》在商业上失败了,我们需要一个更有市场吸引力的引子。

于是就冒出了邪教这个点子。每个人心底都隐秘地渴望对他人产生影响力,这是典型的“玩家幻想”。而“邪教教主”正好是能满足这种欲望、又带来意外性的设定。

(“想当邪教教主”的玩家幻想图)

齐藤:

把教主设定成可爱的小羊也很有意思啊。明明长着这么可爱的脸,却干着一件又一件的狠事情。

威尔顿:

小羊是纯洁的象征嘛。信徒们也是圆圆的大眼睛,看起来天真无邪。但一旦进入游戏,你会发现他们其实也会做一些阴暗、残酷的事情。

这种反差带来了强烈的意外感,也可以说是惊喜。而这种惊喜往往会让人忍不住想和别人分享,形成口碑传播。要是游戏里所有元素都被黑暗包裹着,可能就不会这么出圈了。毕竟邪教题材的游戏做得很阴暗,并不令人意外。

齐藤:

而且光靠可爱也不会成功。通过那只可爱的小羊,玩家才能对信徒施加影响力。正因为披着这层可爱的外皮,它的许多行径才被软化了。比如在祭祀仪式上,我甚至仿佛听到一个声音在说:“没事的,就杀一个试试吧。”

威尔顿:

那可不是幻听。

其实我们在游戏机制里故意安排了一些讨人嫌的家伙。不管是谁玩,都会至少遇到一个让你下意识地觉得“这家伙该献祭掉”的信徒。

齐藤:

就算这样,杀掉信徒还是会让人产生罪恶感吧。

威尔顿:

所以我们会让被献祭的信徒脸上带点微笑,看起来像是自愿奉献生命。通过这种方式来调和氛围,让玩家更容易施展权力。

在《咩咩启示录》里,与“信徒”并列的另一个支柱就是“权力”。

即使玩家想保持善良,游戏依然会不断诱惑你去使用权力。比如,你死了,可以让信徒替你牺牲,从而复活。游戏机制会在背后推着玩家去行使这种权力。

(为了教团的存续所必须的牺牲)

齐藤:

我开始觉得,真正的邪神其实就是这款游戏本身吧。

威尔顿:

游戏里嵌入的权力形式机制,正体现了邪教的本质。许多邪教最初都是以追求善为出发点,但随着组织扩大,掌握的影响力越来越大,上层的人就开始滥用这种力量。玩家可以在游戏里亲身体验这个过程。

齐藤:

作为发生过邪教恐怖袭击的日本社会的一员,我们很难把这当作别人的事情。

威尔顿:

不过,游戏依然赋予了玩家选择权。是否要用权力去蹂躏他人,最终还是取决于玩家自己的选择。通过一次次的行动,我希望玩家能不断拷问自己:“我是个好人吗?还是个坏人?”借此逐渐认识真正的自己。

齐藤:

我在采访欧美创作者时,经常听到他们强调“Agency”(能动性)。你也这样吗?

威尔顿:

能动性确实很重要。必须让玩家始终感觉到:“我拥有选择的自由,我是在主动做决定。”哪怕实际上可选择的幅度并不大。对我而言,更重要的不是系统层面上有多少自由,而是玩家心理上的感受。

(成为什么样的教主,全看你自己)

齐藤:

在行使权力的瞬间,也会不经意地冒出一些幽默感。比如,当你把某个信徒拿去献祭时,会有另一个信徒跑来质问“你为什么要杀了那孩子?”这是一个带着黑色、荒诞的搞笑场面。任何游戏的玩法循环都容易变单调,但《咩咩启示录》里,这些幽默正好成了每个循环的调味剂呀。

威尔顿:

游戏循环里最需要的是新鲜感。必须不断给玩家带来意料之外的惊喜。当玩家从地牢回来时,遇到一些完全没想到的事,就能保持多巴胺的分泌。

幽默就是这些“玩家不可预测的元素”之一。玩家会在其中捕捉到荒诞和趣味。《咩咩启示录》的地牢部分偏严肃、黑暗,而回到村子里却会发生开心、胡闹的事,这种反差会让游戏更有趣。

齐藤:

《咩咩启示录》把殖民模拟、刷刷刷、肉鸽(Roguelike)等多种类型混在一起,这一点很巧妙。为什么会想到做这种类型混合的作品呢?

威尔顿:

我觉得如果能设计一个在地牢探索和殖民建设之间来回切换的玩法循环,那一定很有趣。最初的灵感来自《星露谷物语》(Stardew Valley)里的矿洞战斗,我想把那个部分放大。

也不能忘了《Moonlighter》。那是一款为了给据点经营的道具屋进货而潜入地牢的游戏,地牢和商店之间的循环非常有趣。

把热门类型的优点结合起来,就能做出爆款。这是很简单的算术题。

(《Moonlighter》)

齐藤:

你说得可真轻松啊……其实之前也有很多游戏想像《咩咩启示录》一样“取长补短”,但结果尸横遍野。真动手去做,各个类型的味儿就散了,最后落成平庸的游戏设计。

我觉得《咩咩启示录》成功的原因,是在“取长补短”的基础上,又把门槛放低,让任何人都能享受游戏。

威尔顿:

没错,我们自己也是这么自信的。

我的游戏设计哲学是:“不能做出会筛选玩家的设计。”这一点适用于我参与的所有作品。

为什么呢?因为如果游戏太难……我自己就玩不下去了嘛!

我真的很不擅长动作游戏。《咩咩启示录》的普通模式就是我自己反复测试,直到能打通为止才定下的。

像我这样“虽然不擅长游戏,但仍然想享受它”的人其实很多。既然我们做出了有趣好玩的东西,那就让所有人都能乐在其中,不是更好吗?

齐藤:

所以这就叫“朱利安模式”啊。看来我能通关普通模式,也算是无数个“朱利安”之一了。

威尔顿:

不,你比我厉害。我连普通模式的最终Boss都没打过呢!

不过,把热门类型拼在一起也不全是好处。不同类型的粉丝对游戏的期待完全不一样。难度方面也如此。尤其喜欢地牢探索类的玩家往往偏爱更硬核的难度。

直到现在,仍然有很多玩家抱怨“太简单了”。但那正是我们想尽量满足包括非玩家在内的更广泛人群的副作用。

齐藤:

我也不擅长高难度的游戏。但就像你说的,我确实有“想享受游戏”的欲望。这种欲望很任性,单靠休闲小游戏是满足不了的。我们渴望被“游戏”本身认可,而那种认可往往只会由“很有游戏味儿的游戏”来给予。

威尔顿:

太贴心的设计会让人觉得被照顾过度,所以这里的平衡很难把握。

透露个小秘密。在《咩咩启示录》里,我们加入了自动难度调整系统。它会监测玩家的表现,如果判断玩家还不熟悉,或者不太擅长战斗动作,就会偷偷给点帮助。比如,明明没有完全躲开攻击,也会判定你没受伤之类。

这样一来,即使失败多次,玩家也不会觉得“我好菜”,从而失去自信。

不过,自动调整只在中等难度以下启用。如果选择高难度,就完全不会被触发。

齐藤:

低难度常被误解为偷工减料,但其实它需要的打磨一点不比做高难度的游戏少。

威尔顿:

“不能做出会筛选玩家的设计”的理念也贯穿在玩法设计之外。

《咩咩启示录》开发初期,主题和故事其实有点绕。“主角原本是一位失去信徒、被遗忘的神,他必须重新集齐信徒,才能回到神的世界”。我们甚至还设定过骑在鲸鱼背上飞翔。

这些点子本身不坏,但对玩家来说太难消化了。需要传达的信息太多,一下子很难形成画面感。

齐藤:

《咩咩启示录》的整体设计确实很直观,不会让玩家在理解上绊住脚。

威尔顿:

基本上我希望玩家能直观地理解并上手游戏。哪怕是教学关卡,我也不想一次性灌输太多信息,让玩家不堪重负。

一开始只能走路,接着解锁攻击键,再之后是闪避,把游戏机制一点点地教会玩家。我喜欢这样的方式。

我们把这个过程称为“喂饭”(Spoon-Feeding)。就像用小勺子喂婴儿,一点点地教,让他们慢慢学会适应。

《咩咩启示录》就是这样设计的。大约在流程过半之时,游戏才会逐渐解锁所有要素。

齐藤:

Massive Monster 在游戏之外也很友好吧?听说你们特别重视玩家社区的管理。前不久的 PAX Aus 上,甚至还帮粉丝们办了一场婚礼?

(粉丝婚礼现场)

威尔顿:

PAX是澳大利亚最大的游戏活动,而且和玩家互动很有趣,所以我每次都会玩得很投入,结果总是被公司念叨。就算有打造品牌的大义,可这毕竟会占掉开发时间。

现在社区运营的大部分工作,都交给了社区经理和市场经理。我们的社区确实成长得非常棒了。

可能因为我们做的是邪教题材的游戏,多少也有点邪教氛围吧(笑)。

齐藤:

在现代的玩家社区里,直播文化也占据很重要的位置。我个人很喜欢看别人玩自家作品的实况直播,你会看别人玩你做的游戏吗?

威尔顿:

我是不看的。我本来就不太喜欢盯着别人玩游戏。而且一旦看到有人卡bug,或者看到玩家一脸无聊的样子,我就会很焦虑。观众觉得有趣的地方,对开发者来说往往是胃疼的部分。

但我偶尔会看看除了实况之外的粉丝视频。有些内容让我印象深刻。比如有个视频分析了游戏世界观,让我想吐槽“开发者可没想那么多”。可它讲得太有说服力了,最后连我自己都被说服了:“对,开发者肯定就是这么想的!”(笑)

齐藤:

玩家之间的联系也很热烈啊。你们最近的更新里加入的本地合作模式,做得真是太出色了。

(摘自官方合作模式更新预告片。)

威尔顿:

本地合作模式是我们特别想要加入的功能。

游戏和别人一起玩会更有趣。我自己就是和朋友一起玩游戏长大的。虽然在最初的版本里没能加入这个功能,但我们把它作为更新的亮点之一加了进来。

不过,毕竟《咩咩启示录》原本是一款单人游戏,我们本来预计这个功能对销量未必会有太大贡献。

结果在加载本地合作模式,并配合推出半价促销活动时,竟创下了发售两年来的最高销量记录。在这之前我们发布过与信徒之间交配相关的“性更新”,但反响不如这次大。意外之喜啊。比起性爱,大家果然更喜欢朋友啊。

齐藤:

“《咩咩启示录》就是一款为朋友而制作的游戏”……其实这次采访的问题里,也有Jini主编的一些批评性观点。他也认为,这才是《咩咩启示录》的核心。从玩法的友好,叙事中闪耀的幽默,到直播与本地合作模式,甚至是社区支持,一切都是为了把玩家当作“朋友”来对待。

威尔顿:

真是很棒的见解。要是大家能把我们当作“朋友”来享受游戏,我会很高兴……虽然听上去很俗套,但我们确实是为了实现这一点才全力投入开发和营销的。我们自己也乐在其中。我想玩过《咩咩启示录》的人一定能明白的。

齐藤:

那么,差不多该结束这次采访了。最后,能透露一下你们今后的计划吗?

威尔顿:

我们正在为《咩咩启示录》开发付费DLC。毕竟已经连续两年免费更新了,差不多也该允许我们通过DLC赚点钱了吧?(笑)我想这个DLC也会为《咩咩启示录》的更新画上句号。

同时,我们也在准备新的游戏作品。内容暂时保密,但我相信一定会让各位“朋友”玩得开心!敬请期待!

“制作一款让所有人都能玩得开心的游戏”。

这是一句耳熟能详的豪言壮语,但实际上却是极其艰难的挑战。

游戏和玩家彼此都在相互筛选。高难度的游戏会淘汰那些无法跨越门槛,或是没有余力去习得技巧的玩家。另一方面,自称为“硬核玩家”的群体,则往往不会把休闲游戏列入选择。这不仅仅是游戏难度的问题。类型、美术风格、文本量、氛围、价格、知名度、制作团队……筛选与被筛选的要素数不胜数。结果是,玩家只能接触到现有游戏中的一小部分,而游戏也只能触达现有玩家中的一小部分。

从某种意义上说,这很合理,也很健康。让特定游戏精准触及可能喜欢它的特定群体,本就是营销的职责。假设“所有人类”都是目标,那无疑是非理性的狂妄。

然而,《咩咩启示录》却试图跨越这道壁垒。因为他们相信,自己觉得有趣的东西,别人也会觉得有趣。而这种感性一旦一致,彼此就能成为朋友。

为了建立这样的友情,Massive Monster使出浑身解数。为了触达各类玩家而融合各种游戏类型;为了不让硬核玩家腻味而精打细磨;为了让不常玩游戏的人也能享受游戏,他们甚至 在游戏中加入自动调整难度的机制。甚至连那些不玩《咩咩启示录》的人,也能通过互动直播参与到游戏里。开放,尽可能地开放。其中延续着威尔顿在Flash时代所熟悉的游戏与网络氛围。而这份对可达性的执着,最终也与营销紧密地结合在一起。

更难得的是,这种对他人的友善,流露自威尔顿的个性。他乐于谈起与用户的交流。有时甚至撇下开发工作投身社群,与粉丝一同举办活动,进行创作。对那个曾在网络游戏里当过赌场老板的他来说,社区和人际互动,本身就是一种游戏吧。

真是如此,那么无论是否出于自觉,《咩咩启示录》都可以说是一款将威尔顿本人和Massive Monster具现化的游戏。

一个谁都想加入的快乐邪教。或许有一天,你也会成为其中一员。