Share

https://int-magazine.com/zh/interview/fellow-travellers-chris-wright/

クリップボードにコピーしました

人类是讲故事的生物。没有故事,便无法生存。 那么,该如何“生活在故事里呢”?

总部位于澳大利亚的 Fellow Traveller(下文简称“FT”),以“拓展叙事型游戏的可能性”为旗帜,是一家不断向世界推出具有独特风格的作品的新锐发行商。 《深空梦里人》(Citizen Sleeper)、《 天堂岛杀手》(Paradise Killer)、《黑色起源》(Genesis Noir)、《《昨日难留》(No Longer Home)、《奥威尔》(Orwell)、《1000x抵抗》(1000xResist)……对渴望新鲜感的独立游戏爱好者来说,这些几乎都是耳熟能详的游戏。

(Fellow Traveller正在发行的作品)

FT并非那种不断推出豪华大作、制造超级爆款的发行商。

然而,在所谓的“只靠艺术性游戏无法生存”的行业常识面前,它始终如一地推出“FT风”的游戏,并逐渐建立自己的品牌地位,成为独立游戏界公认的标杆。

小型的独立发行商为了在波涛汹涌的游戏行业中求得生存,应制定怎样的发展路线图?从发行理念到市场战略、社区运营、再到维护与游戏开发者的关系──我们采访了 FT的创始人兼CEO克里斯·赖特( Chris Wright,下文简称“克里斯”)。

本次的主要采访者是,同样以小型发行商身份在独立游戏市场上搏命求生的 《I.N.T.》 联合主编兼WSS Playground负责人 齐藤大地。

策划与采访/齐藤大地

编辑/Jini

撰文/千叶集

摄影/伊豫田旭彦

1. 寻找“声音”的旅程

齐藤:

我是WSS Playground的齐藤大地,今天的采访者。

FT 以“叙事”为旗帜,发行了许多令人印象深刻的游戏。我自认为是一名偏向叙事型游戏的独立发行商,今天把您视为业界前辈,甚至是导师,来向您请教。请多多指教。

克里斯:

我是 FT 的 克里斯·赖特。被您叫作导师,有些过誉了。能在这个残酷的世界里生存下来的人,都是我的伙伴。请不要拘束,尽管提问。

齐藤:

那我就直接切入主题了。FT所谓的“叙事”,究竟有何深意?

克里斯:

叙事,就是我们品牌的“声音”。

当我打算创办一家游戏发行商时,脑海中浮现的是,上世纪90年代英国的独立唱片品牌,它们伴随我度过了自己的青春期。比如 Rough Trade Records、4AD,或者苏格兰的 Chemical Underground。那是一些由热爱音乐的年轻人聚在车库里,在亲密的伙伴之间尽情发声的小型品牌。

在那个年代,每家品牌都有独特的“声音”和“味道”。如果你喜欢上某个乐队,就会顺藤摸瓜地喜欢同品牌的其他乐队。品牌本身就像是一家经过严选的唱片精品店。

我也想成为那样有格调的游戏发行商。即便每个游戏开发者开发的游戏有所不同,但我希望能建立一个品牌,让听众相信“只要是这家发行商出品的游戏,就一定值得信赖”。

不过,在公司刚成立时,我们并没有特别重视叙事。

齐藤:

真正主打叙事,是在将公司从 Surprise Attack 更名为 Fellow Traveller 之后吧?在 Surprise Attack 时代,你们主打的是什么?又为什么调整了路线呢?

克里斯:

2011年成立 Surprise Attack 时,我们的目标是把澳大利亚游戏推向市场。

这一方针,和当时的时代背景以及我个人的处境息息相关。

我原本在美国游戏大厂 THQ 的澳大利亚分部担任市场总监,后来调到它旗下的 Blue Tongue Studio 。以市场销售人员的身份直接接触游戏开发者,这是非常难得的机会,也让我度过了充满激情与幸福的时光。

然而,2008年的雷曼危机彻底改变了我的职业生涯。澳大利亚原本有许多海外大型企业的分支机构,业内大多数人都在这些外资公司旗下工作。由于海外经济衰退,2010年前后,这些分支机构相继遭到关闭。

Blue Tongue ,乃至THQ的澳大利亚分部都被裁撤,我也随之失业。不久之后,美国的THQ本部亦倒闭了。

当时,有很多业内同行和我一样遭了殃。游戏大厂一夜之间全撤了,根本没有再就业的去处。部分人不得已选择了独立的道路。

正因为彼此都饱尝过心酸,所以我对支持澳大利亚的独立游戏有着强烈的愿望。于是,决定把“澳大利亚游戏”作为自己的身份认同。

(FT的前身Surprise Attack的标志。代言形象是一名忍者)

克里斯:

不过,这里面有个陷阱。

没人会在意游戏的产地。

仔细想想,这其实理所当然。无论是加拿大还是法国制作的游戏,对玩家来说,游戏就是游戏,关键在于好不好玩。“澳大利亚制造”这个标签本身并不会带来商业上的优势。虽然本地的成功作品当然令人欣喜,但由于国内市场规模有限,单靠地方性的热度,影响力仍然十分有限。

因为一些磕绊,公司在初期的经营状况并不理想。前两三年,发行业务几乎没有任何利润。我们只能依靠公司内部的另一项业务——市场咨询服务——来维持生计。作为负责人,我那时甚至没有领取工资。

齐藤:

这一点我感同身受。我在之前的公司快撑不住的时候,也去广告代理公司打工,再把那份打工赚来的钱拿去给游戏开发者发工资。把这种经历拿出来分享,只能勾起我们的创伤,让人心口发痛呀……

克里斯:

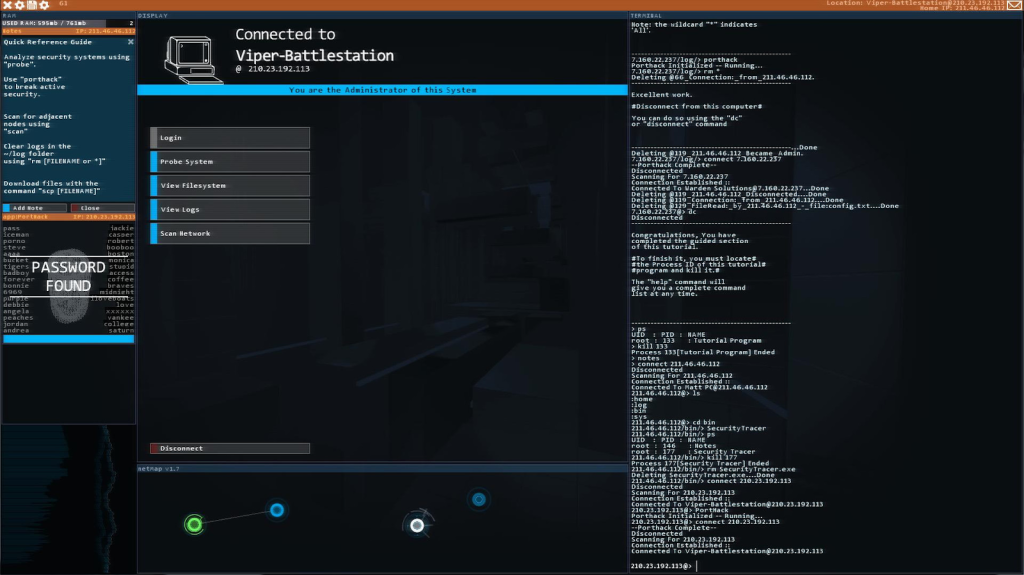

2015年发行的《黑客网络》(Hacknet)(开发者:Team Fractal Alligator)取得了巨大成功,这才让我们缓了一口气。

总之,照这样一直当一家“澳大利亚游戏的公司”,是养不活自己的。我们不得不重新审视品牌定位。这一次,在高歌猛进之前,得先弄清自己的歌是什么。我们真正的“声音”为何——在一场又一场的会议之后,我们得出了结论:“故事”才是我们的核心兴趣。

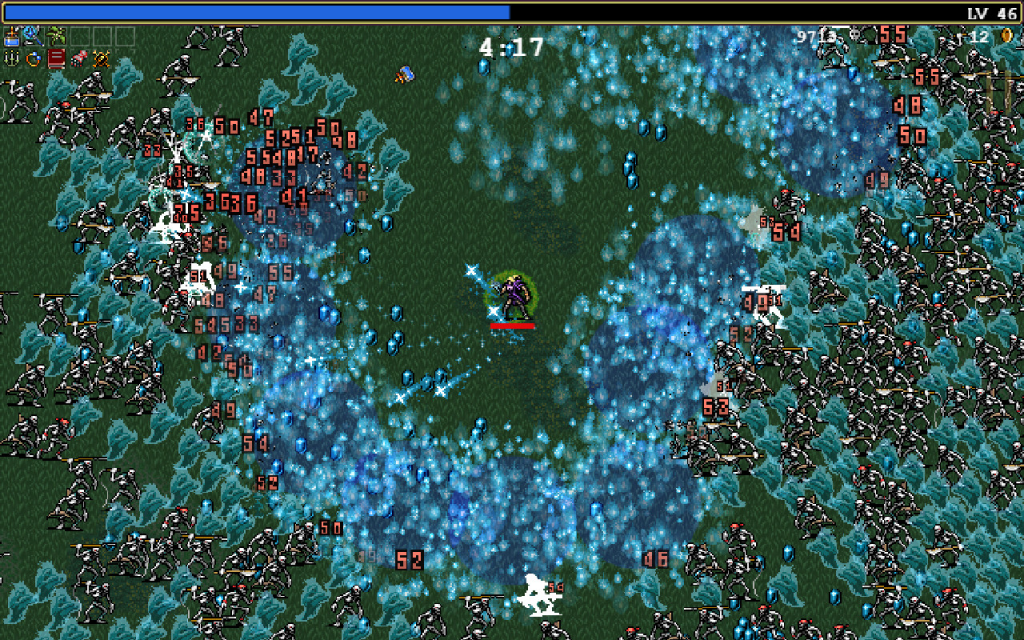

(Surprise Attack时期的热门作品《黑客网络》。此时还未强调叙事)

克里斯:

对缺少预算的独立游戏来说,叙事就是金矿。

在游戏开发中,越是想要展现独特性,就越需要花费成本。比如,如果想让3D图形既独特又有观赏性,那就必须投入巨大的技术与资金。同样地,如果要引入革命性的游戏系统,就必须在设计与编程上耗费大量心力。而创新成本最低的领域,就是故事。

更重要的是,游戏中的故事是一片尚未开垦的处女地。即便电子游戏已有数十年的发展历史,它依然可以说是一个“尚有余地”的领域。值得我们一头扎进去。

于是,在2018年,我们以 Fellow Traveller 的身份重新出发。

齐藤:

自品牌重塑以来,“叙事的 Fellow Traveller”在日本玩家与业界人士间的认知度迅速扩大。到2020年为止,你们接连推出《霓欧出租车》(Neo Cab)、《孤星寂海》(In Other Waters)、《天堂岛杀手》(Paradise Killer)、《领主》(Suzerain)等雄心勃勃的作品,并且都引起了广泛的关注。

仔细看看这些游戏,虽然风格各异,但似乎又有某种共通的气息。这种一贯性,是否正是您口中所说的品牌的“声音/品味”呢?在品牌重塑后的六、七年间, FT能把这条“选曲”的主心骨一直稳稳地贯穿下来,有什么秘诀吗?

克里斯:

这要归功于开发者们的冒险精神。

FT发行的作品在类型、世界观、美术风格等方面各不相同,但在叙事上的野心却是共同的。

在独立游戏领域,总有不断追求表现革新的开发者涌现。帮助这些充满冒险精神的游戏工作室,正是我们的至高使命。我们希望推动电子游戏作为一种叙事媒介的发展。

齐藤:

FT之所以如此执着于“新鲜感”(新しさ),原因是什么呢?

克里斯:

新鲜感,也就是创新,才是独立游戏的核心。

当然,AAA 大作并非毫无创新,但往往局限在相似的游戏类型和机制里。由于巨额预算在身,他们在商业上难以冒太大风险。

然而,在独立游戏场景里,总有新的事物诞生、新的潮流出现。这种循环,正是电子游戏的本性。我第一次接触游戏是在 上世纪80 年代。在那个年代里,几乎每天都有全新的要素、未知的类型出现。每当新作发售时,我都满怀期待,渴望被新的惊喜震撼。

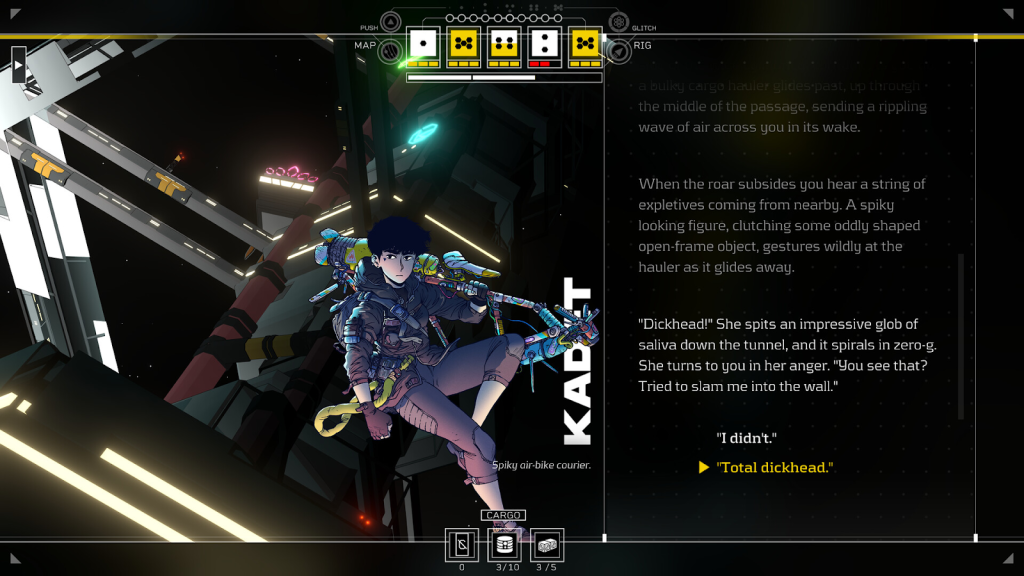

(Kaizen Game Works开发的《天堂岛杀手》,是一款具有Vaporwave和Y2K风格、个性化的角色与世界观特征的推理冒险游戏)

但从 本世纪00 年代初期开始,这种进步的速度逐渐放缓。行业巨头把巨额预算花在大型作品上,却越来越回避创新带来的挑战。

渐渐地,我对游戏这一媒介失望了,甚至带着一种放弃的心情。那些奇迹般的日子似乎一去不复返。

改变这种认知的,是 00 年代后半期以来的独立游戏热潮。那些体量虽小却充满创意的独立作品,让我预感到黄金时代的回归。我渴望把那种触及前所未见的事物时的震撼与激情,重新带回游戏之中。我们之所以投身游戏发行事业,正是因为怀着这样的祈愿。

齐藤:

为了创造那种“新鲜的惊喜”,你们和游戏开发者会讨论些什么呢?

克里斯:

在游戏企划阶段,我们主要围绕两个问题展开讨论:

1. 这款游戏要带给玩家什么样的感觉或感情?

2. 如何把这种感觉或感情传达给玩家?也就是 What 与 How。

在 FT,我们有一份清单,把能实现这两点的要素都罗列了出来,并和开发者们逐条讨论。清单里也包括一些 FT 作品中不太重视的要素,比如“操作技巧的熟练度”“兴奋”“社交联系”“竞争性”,等等。

毕竟,每个玩家在游戏中追求的感情与快乐各不相同。我们要不断摸索,找准与我们的品味相契合的受众的门道。

齐藤:

在 FT 的游戏作品中,最看重的要素是什么?

克里斯:

“发现(Discovery)”“共鸣(Empathy)”“沉浸(Immersion)”。

“发现”存在于各种游戏类型里。解谜是最直观的例子。或者,在《塞尔达传说:旷野之息》(ゼルダの伝説 ブレス・オブ・ザ・ワイルド)这样的开放世界 RPG 里,玩家通过观察物理运动和环境,也能收获“发现”。

在叙事型游戏中,“发现”意味着去揭开接下来会发生什么,去找到下一个故事。这种“发现”带来惊喜,它就是对玩家的激励。

(《深空梦里人》中高傲的流浪猫。虽然它与主线剧情没有直接关联……)

克里斯:

这里还需要定义激励(報酬)一词。

它分为外在的(extrinsic) 与 内在的(intrinsic)两种。

外在激励,指由游戏赋予玩家的承认。比如通关后得到的夸奖或物品。

内在激励,是由玩家自身发掘的。举例来说,玩家在游戏中做出了一个道德性的抉择,却没有得到任何实际回报,别说道具了,甚至连一句夸奖都没有。

然而,玩家会在心里因为“我做了正确的决定”而感到愉快。以 FT 的游戏为例,《深空梦里人》里的那只猫就是典型例子。玩家可以选择每天给它喂食,但这既不会提升亲密度,也不带来任何通关上的好处。可即便知道不会有收益,大多数玩家仍然每天给猫喂食,因为仅仅是喂食并与猫互动这件事本身,就足够让人满足。

克里斯:

“共鸣”是指让玩家感觉到游戏内的角色的真实存在,并能想象他们的处境。

一款容易成功的叙事型游戏,往往能把玩家放在另一个人的位置上,让他们体会其他人的感情,从而引发思考。

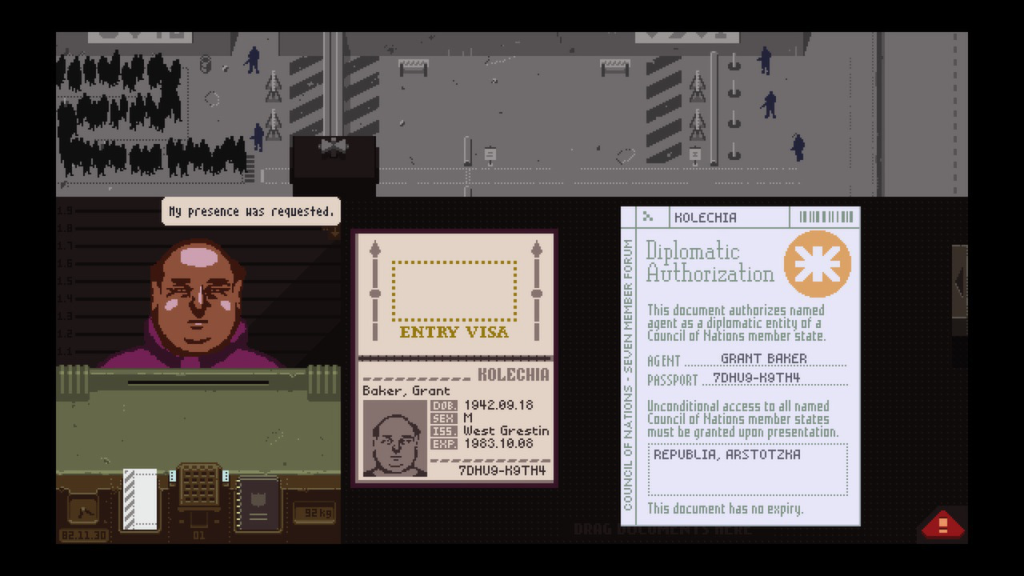

想想《请出示文件》(Papers, Please)对我们的启示。游戏让玩家在相反的两极政治压力之间走钢丝,一方面要遵守规则以养家糊口,但另一方面,那些规则又极其不人道,会不断拷问玩家的良心。

表现复杂的角色,是游戏独有的叙事方式。当然,电影在一定程度上也能做到,但无法让你完全代入角色的视角。游戏则能让玩家更直接地体验那份人性的纠葛。

(《请出示文件》)

克里斯:

第三个要点“沉浸”,取决于能否构建一个让玩家在情感上深度投入的世界。优秀的案例常在被称为名作的游戏中见到。比如《塞尔达》系列游戏,多年来一直在“沉浸”的设计上保持着很高的水平。

要实现“沉浸”的感觉,需要把设定、世界观、故事、事件等所有要素整合在一起,打造一个让玩家感觉值得投入时间和情感的空间。如果按常规方法去做,就需要华美的画面和精妙的系统,同时也意味着巨额的开发成本。

但独立游戏的好处在于,物理与预算的限制反而能激发充满想象力的表达。比如《孤星寂海》,虽然在视觉上略显匮乏,却通过丰富的文本,在玩家的想象之中建构出一个丰厚的世界。

(Jump Over the Age开发的《孤星寂海》。以AI视角进行叙述,其特色在于简洁却富有创意的用户界面)

克里斯:

有时,玩家的想象力能勾勒出丝毫不逊于照片级 CGI的世界。

孕育了我的上世纪80年代的游戏,恰恰都在激发玩家的想象力。粗糙的像素和文字所勾勒的现场,构成了我们的整个世界,同时也构成了属于我们的真实。

齐藤:

作为发行商,你们和开发者具体建立了怎样的关系呢?Fellow Traveller── 这个品牌名直译就是“同路人”。我感觉它也表达了作为发行商将如何与开发者协同合作的态度,对吗?

克里斯:

没错。游戏开发本身就是一段旅程。我们虽是这趟旅途的伙伴,但归根结底,这段旅程还是属于开发者自己。我们始终把开发者放在第一位,尽全力去支持他们的旅程。

“Fellow Traveller”在历史上也有用法。在俄国革命时期,它被用来指代那些虽对革命大义产生共鸣,却不积极采取行动的同情者。作为发行商,我们对游戏开发者的艺术理念怀有强烈的共鸣,但自己并不是游戏制作者。这个名字也寄托着我们保持自身立场的自我警醒,以及支持游戏制作者的决心。“总得有人把那个故事讲出来,而这就要靠你了。”

(Fellow Traveller的标志)

齐藤:

游戏开发者最需要的支持是什么?

克里斯:

绝大多数开发者,最需要的是 资金,其次是市场。但在我看来,优秀的发行商能提供的最大价值,其实是伙伴关系。

我们所合作的开发者,很多是由1到3 人组成的小型团队。他们平日里形单影只,除了每隔三年推出新作的那个节点,几乎没有与外部世界打交道的机会。对这样一群人来说,与作为最贴近的“外部”的发行商进行交流,就显得格外有益。

我们会每两周和开发者开一次会。固然是为了讨论游戏制作和市场相关的话题,但另一方面,也是为了持续保持联系,与他们共同分担游戏开发的责任,并替他们负担一部分精神压力。

很多开发者或许未必意识到,日常的会议对他们而言何其重要。有人在身边陪伴,本身就是巨大的动力来源。

齐藤:

我也认为,发行商能给予开发者的最大礼物就是友情。但与此同时,发行商也必须对作品的质量负责,这是一种对玩家的义务。

所以,总会出现必须对开发者提出意见的场合吧?FT 在这方面是如何处理的呢?

克里斯:

首先,创意上的最终决定权永远属于开发者。这是FT的核心理念,也写进了合同。所以就算我们认为某个点子不合适,开发者也有权坚持。发行商能做的,只是尽力去说服。

齐藤:

我也明白这些道理啦。毕竟作品最终还是开发者的,我的心情也是他们必须为之负责。但说实话,总会有那种让我觉得“拜托,这个千万别做”的情况吧?以我自己的经验,有时候明知道那样会吓跑玩家,所以我也会有请别这样做的想法的瞬间。像这样的意见冲突,你遇到过吗?

克里斯:

没有。至少我没有……

齐藤:

完全没有!?

克里斯:

在提出改进建议时,我们会参考来自第三方的反馈,比如外部顾问或记者的模拟评测。然后转达诸如“这里的剧情有些难懂”“玩家在这段情节里搞不太清楚发生了什么”的意见。

开发者对反馈表现出抵触是极其罕见的情况。大多数开发者其实渴望得到发行商或者第三方的反馈。他们迫切想知道,从旁观者的视角看来,游戏故事是否运转良好,会不会让玩家感到困惑?相反,我们更是格外谨慎,尽量避免过度干扰他们的创作。

齐藤:

那么在进度管理方面怎么样呢?作家这种生物不是很少遵守截止日期吗?总是找各种借口一拖再拖。我就曾遇到过,被迫等了一整年,结果开发者那边却完全没有任何进展回传过来……。

克里斯:

我们这边也谈不上有多么计划性地去管理。基本上是觉得只要给予开发者足够的时间,到截止日期前游戏自然就会完成。当然,大多数情况下,还是来不及。游戏的发行日期,就像梦一般虚无缥缈。

例外情况大概只有创作《深空梦里人》的 Jump Over The Age 吧。他们大概是世上唯一能守住截止日期的游戏开发者。

(Osmotic Studios开发的《奥威尔》。当时是以章节形式发布)

克里斯:

《奥威尔:注视着你》(Orwell: Keeping an Eye On You)的 Osmotic Studios, 也很有德国人那种守时的特质。当时我们采用的是全五章、每周发布一章的发售形式。他们每周都能准时交付。不过最后一章在发售前几个小时发现了致命 bug,只好被迫延期。但也就延了 6 个小时,算是把损失降到了最低。

游戏开发的过程复杂又诡谲,完全无法预测。

我常对发行团队说:“我们就像是在水面上工作。”这个世界上的一切都是流动和不稳定的。你想要抓住那在水面上随风摇曳的答案时,一个没把握住就翻船了,乃至溺水。

齐藤:

我有时会因为品质或进度问题和开发者吵架。在那样的时候,我也是出资方这样的想法就会涌上心头。也许听起来不太体面,但我时常会冒出“出钱的是我们这边啊”的怒气。但要是把这话说出口就完了,所以我绝对不会当面说出来……

克里斯:

相比其他独立发行商,FT 的心态更放松。这是因为我们在财务上更稳定。

我们的业务分为两部分。一是负责独立游戏发行的发行部门;二是面向大型企业的咨询代理部门,尤其为海外公司在澳大利亚开展市场业务提供支持。

幸好,咨询业务收入稳定。即便发行部门出现亏空,也能靠这部分的收入进行填补。

代理业务是“今天干活,明天收钱”,财务的可预测性高。而发行则是“今天干活,两三年后也许才有回报”,是风险极大的商业模式。顺利的话能带来长期收入,不顺利的话就可能一无所获。

我们正是依靠这两根支柱业务来维持公司的整体平衡,也保持我自己的心理平衡。

克里斯:

开发者对我们来说,既是麻烦的根源,也是能引领人们攀上高峰、改变人生的魔法。

我亲眼目睹过两三次这样的魔法。每当见证奇迹发生,我都会感到无比幸福。

而最糟糕的不幸,就是游戏遭遇到滑铁卢。这样的情况我们也经历过不止一次。

我们的投资得不到回报,这当然令人难过。但开发者赌上人生、倾注心血的力作遭到忽视,那更是无以名状的悲剧。目睹他们在残酷现实面前备受打击,却仍努力与之和解、试图重新站起来的身姿,这实在令人心痛。可是发行商有义务直面这一切。这就是加入这个行业必须要付出的代价。

齐藤:

听起来像是在谈恋爱呢。

克里斯:

就像失恋一样,时间是治愈伤口的唯一方法。

当我们直面失败时,首先要做的,就是关心开发者。要消化失败,并保持前行,虽然这对彼此都很困难,但要安慰他们:“别再想了,一切都会好起来的”,然后继续把这段旅程走下去。

(Pikselnesia开发的《余爱 EP》[Afterlove EP]。主题是如何从恋人的骤逝中走出来)

克里斯:

开发现场里遭遇的悲剧,不止来自商业失败。

比如 2025年2月发行的《余爱 EP》这款游戏。以《解忧咖啡馆》(Coffee Talk)闻名的 Mohammad Fahmi担任其主创 ,但他在开发途中突然离世。虽然失去了支柱,但开发团队决定继续完成游戏,我们也全力支持。

不过,既然无法再依赖 Fahmi 的创意,后续的游戏制作注定困难重重。尽管如此,开发团队与我们依旧并肩努力,只为尽可能实现Fahmi 的遗愿。

齐藤:

Fellow Traveller 自2019年起就在 Steam 上主办名为 LudoNarraCon的线上展会,汇聚了重视叙事的独立游戏及其创作者。展会很有活力,是一场极为出色的盛会。

我也曾参与 创办名为Indie Live Expo 的线上活动,对此深有共鸣。

克里斯:

LudoNarraCon 是我们的骄傲。它证明了,即使是小型发行商,也能创办并持续运营一场有意义的展会。

举办这场展会的契机来自我的个人经历。伴随品牌重塑带来的运营方针转换,我们在2016年至2018年间参加了许多游戏展会。我从中深刻地体味了“在游戏展上让人理解叙事型游戏”的困难。

在嘈杂的展馆里,把手柄递给玩家,说:“来吧,接下来的十分钟,你将沉浸在故事世界里!”

尽管如此,要集中注意力实在不容易。尤其叙事型游戏是一种需要时间才能让人理解其魅力的游戏类型。我一次次看着试玩者带着微妙的表情离开,心里很不是滋味。

然而,开发者们对参展抱有期待,无法否认的是,游戏展会也是独立游戏进行宣传的最大舞台。

所以,在继续参展的同时,我们也在摸索一种可以作为替代方案的方法。

(在Steam的全面支持下每年春季举办的LudoNarraCon)

转机出现在 2018年的墨尔本游戏周。当时有位 Valve 的员工在活动上演讲了刚上线的 Steam 视频串流技术。

现场的反应并不热烈。大家像是在看某种完全陌生的东西,“哦,能在Steam 上做串流了啊。然后呢?那又怎样?”可我看到了那项技术的潜力。也许可以把游戏的试玩版、会议讲座,都通过 Steam 来播放……总之,把整个游戏展都搬到 Steam 上来。

于是,我马上和自己的市场负责人敲定了方案,然后向 Valve的负责人推介。他们觉得这个主意很有趣,于是提供了工具和技术的支持,还帮忙宣传活动。

第一届LudoNarraCon举办时,最困难的部分,是说服开发者提供线上试玩版。如今在独立游戏圈里上架线上试玩版已经逐渐成为常态,但在当时,这可是相当罕见的做法。

一开始上马活动,事情非常多,但最终我们的第一次活动便大获成功。参与者的反馈都很好,于是我们决定此后每年都办下去。

第一届开办的时机也算凑巧。第二届是在 2020 年举办,正好遇上COVID-19疫情封锁时期。

第一届时,我们还用“线上展会是唯一的答案”这样的说法到处进行游说,后来它不再是一句修辞,而成了现实中“唯一的答案”。事实上,从那一年起,人们对线上展会的态度发生了剧烈的变化。

(开发者之间的小组讨论。所有往期内容都已存档在YouTube上)

齐藤:

虽然 LudoNarraCon 是 FT 主办的,但官方入选作品和讨论小组里,也有很多没有和 FT 直接合作的开发者、发行商、记者参与其中,阵容相当多元。

克里斯:

我们公司很小,能力有限,说到底,没法拯救全世界。但我们愿意在力所能及的范围内,去寻找那些我们能够帮助的游戏与开发者,并持续支持他们。

举办 LudoNarraCon,也是基于这种使命感。我们为并未与我们直接合作的开发者提供平台,努力拓宽那些挑战全新叙事方式的游戏的受众基础。

我还希望,在 LudoNarraCon之外,再找到每年至少一次、为其他游戏开发者提供有意义的平台的办法。

齐藤:

尝试打造像 LudoNarraCon 这样的替代性平台,不仅在社区层面,同时在商业层面也会变得越来越重要。

原因在于,过去一两年里,互联网算法发生了巨变。特别是社交媒体的算法明显改变,独立游戏曾以在社交平台的扩散为强项,现在其广告战略正面临调整。

您在 2019 年的采访中提到过,只要拥有 3万人的粉丝群,品牌就能维持下去。如果其中一半人购买新的游戏作品,品牌就能继续运转。经历了这场互联网的地壳变动之后,这个判断还成立吗?

克里斯:

对我们来说,这个判断没有变。

能否实现企划,关键还是预算。我们提供的资金上限大约是 25万美元,目前大多数项目都是在这个范围内运作。比起创业初期只在游戏开发的后期阶段进行投资,这个数目已经大幅增加了,我们不打算继续上调额度。因为投入越大,失败的风险也越大。为了分散风险,我们还成立了一个共同投资基金 Treasure Hunters Fan Club,用于募集对我们发行的作品的投资。

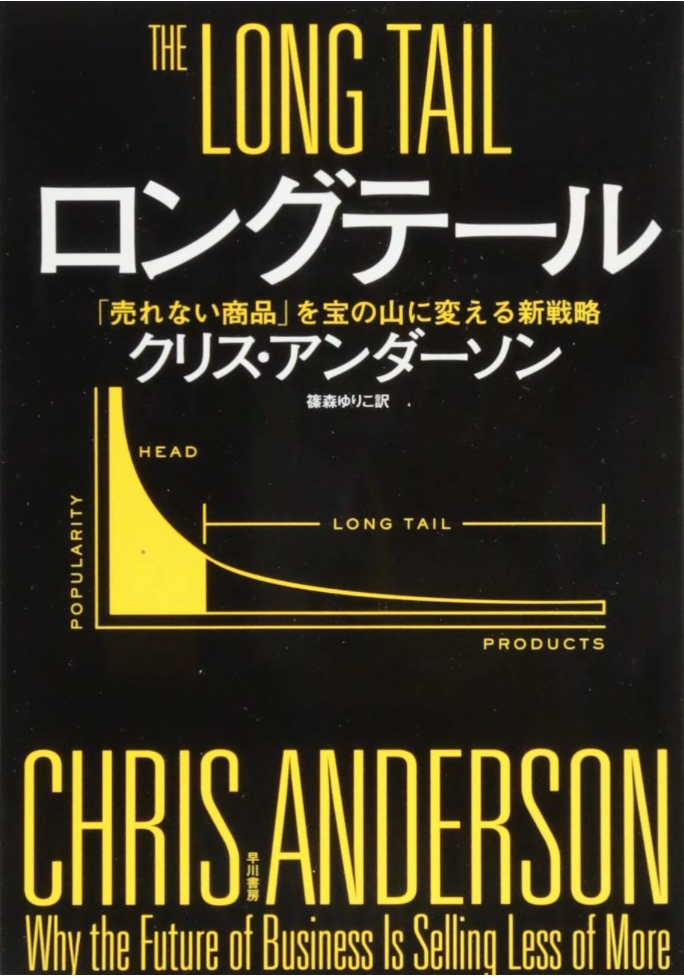

我有一本奉为座右铭的书,是记者克里斯·安德森( Chris Anderson) 写的《长尾理论:为什么商业的未来是小众市场》(中信出版社)。这本书大约在20年前出版,我当时读到它,从中获得了在独立游戏行业求生的灵感。

克里斯:

通过提供多样化的小众内容,获得长期稳定的收益……比起大公司把砸了重金的新游戏强行塞给头部市场,这种长尾市场的概念反而更吸引我。这一概念也成为了 FT 战略的主心骨。而且,事实证明,FT确实是实现长尾的最佳平台之一。

当然,Steam 也并非乐土。

在我看来,它的市场目前主要有三个问题。

一是噪音问题。

2015 年我们发行《黑客网络》时,Steam 每年发布的新游戏只有约 1500 款。如今,每年已达到1 万款。那么,“优质游戏”的数量是否有同比例地增加呢?好像不是这样。

安德森在书中谈到信号(高价值・高需求内容)与噪音(无价值・低需求内容)。随着游戏数量增加,噪音相对于信号的比例就会上升。也就是说,游戏越多,高质量作品于总发行量中的占比在原则上就会越低。即所谓的“劣币驱逐良币”。

二是一些经典佳作长期热卖,有时甚至超越了长尾的范畴,而变得过剩。比如《黑客网络》,即使现在已经上市十年,依然稳居我们公司年销量前五至前十的位置。对经营来说这是好事,但对整个行业而言,经典作品霸占新作品的生存空间,这是值得担忧的问题。

(《在Steam的Fellow Traveller策展页面上,《黑客网络》稳居“畅销榜”)

克里斯:

三是刚才提到的独立游戏的惊喜感和新鲜感。

游戏越来越多,消费周期加快,维持新鲜感就变得困难。还记得《吸血鬼幸存者》(Vampire Survivors)大火的时候吗?此后半年的时间,市场里充斥着鱼龙混杂的跟风作品,大家很快对这类类《吸血鬼幸存者》作品感到厌倦。类似现象在十年前的本地多人游戏里也出现过。

由于市场以惊人的速度被过度消费,这个游戏类型反而更难诞生真正具有新意且优秀的创意新作。

如何保持市场的流动性,是平台需要直面的课题。就这方面而言,Steam 做得还算不错。

(《吸血鬼幸存者》衍生出大量的追随者。据收集类《吸血鬼幸存者》游戏的Steam策展人“Vampire Survivors Like Games”统计,Steam上现已有300多款类《吸血鬼幸存者》游戏)

齐藤:

我不太确定长尾在现在的 Steam 市场上还能否发挥作用。不只是经典名作,能卖动的作品就是能卖,卖不动的无论怎么努力都卖不动。这种两极分化越来越严重。

再加上社交媒体的引流能力下降,整个生态正逐步变得对我们这样的小型发行商不利。今后是不是只有那些能砸下大规模的宣传广告的游戏大厂才能生存下去?──我对此抱有强烈的危机感。

(Xbox Game Pass,涵盖从最新的AAA大作到独立游戏的订阅服务)

齐藤:

这么说来,我们都和 Apple Arcade、微软的 Game Pass 这类游戏订阅服务签约过。它们的确能提供稳定的收入保障,让游戏开发和发行有了最低限度的资金保障,清除了“失败”的风险。

但如果独立游戏全部被这些大平台吸收,长远来看,反而最终会不会对我们不利?我对此有点担心。

克里斯:

我理解您的担忧。

要是出现一个所有游戏都只能通过大公司的订阅服务发行的敌托邦,那么像《传说之下》(Undertale)或《吸血过幸存者》这样的惊喜爆款,恐怕就诞生不了了。媒介的活力、孕育惊喜的磁场都会随之消失。

在出乎意料的时候,出现一款料想不到的游戏,并在转瞬之间征服世界。大家都在期盼那样的瞬间。

齐藤:

放眼在全球范围内推广叙事型游戏,最大的障碍就是语言。和其他游戏类型相比,这类游戏的文本量实在巨大。因此翻译成本非常高。稍有不慎,翻译费用甚至会超过开发成本。

克里斯:

本地化对我们而言确实是个难题。FT 发行的游戏平均词数约 10万字,有的甚至达到 50万字。正如您所说,本地化既费工又费钱。所以在首发时,我们往往只推出英文版,先观察市场反应。。

FT的首要目标市场是北美。坦率地说,销售额的构成大致是:北美55–60%,欧洲25–30%,亚洲约15%。因此我们的方针是,先锁定英语市场,再着手本地化工作。

能显著扩大用户群的语言有几种,包括德语、法语、西班牙语、中文、俄语、巴西葡语,以及 日语。

叙事型游戏的粉丝往往英语水平较高,即便很多人的母语不是英语,也愿意直接玩英文版游戏。大概是因为他们事先就知道游戏被本地化的可能性不高。话虽如此,我们也明白,与欧洲相比,亚洲玩家面对的英语门槛更高。如果想认真开拓中国和日本市场,本地化工作是必不可少的。

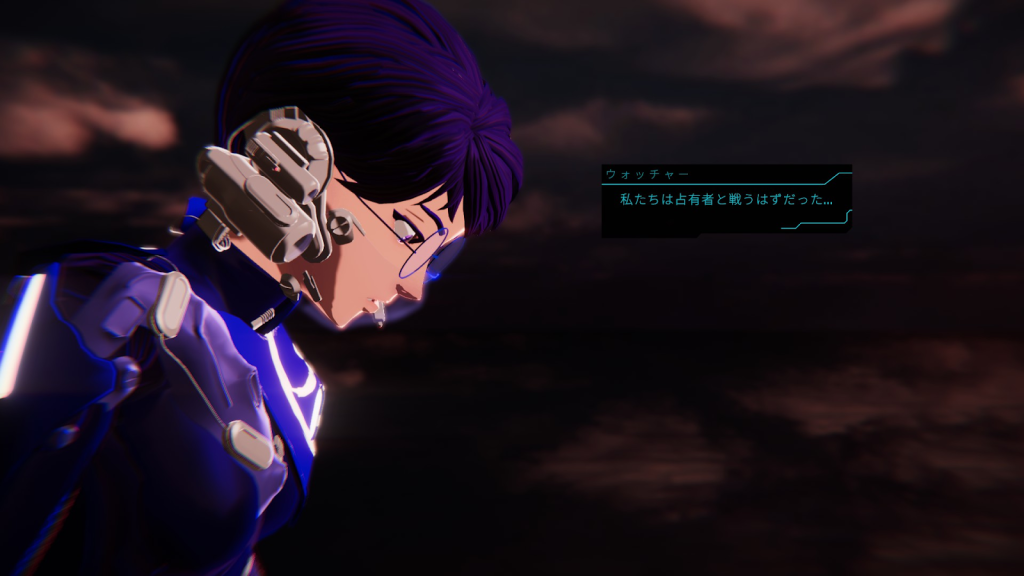

(据说《深空梦里人 2》的文本量超过25万词。而一本小说大概也就10万词。《深空梦里人 》的日语版也是在游戏正式发售两年后才上线的。)

克里斯:

另外,就日本市场而言, Switch 的市场份额非常高。如果要推出 Switch 版游戏,是不可能想象没有日文本地化游戏的。

所以如果只能优先选择一种本地化的语言,那一定是日语。实际上,《余爱 EP》在首发时就已经准备了英文、开发团队的母语印尼语、以及日语。考虑到美术与游戏风格,我们判断这款游戏成功与否的关键就在日本,因此无论如何都想实现日语版的同步发行。虽然开发过程中的文本量从 6.5 万词膨胀到 12 万,本地化的费用也翻了一倍,总计约 2万美元……

在叙事型游戏的本地化过程中,一个常被忽视的问题是,游戏脚本很可能会随着每次更新而发生变化。如果在游戏首发时就完成了本地化,那么在发售之后想要再优化文本就会变得很困难。因此,等游戏脚本完成,并排除掉 bug 和其他问题之后再进行本地化工作,是更加合理的。

Jini:

我理解FT的主要用户群在英语地区。不过,根据 Steam 的最新数据,过去两三年里,简体中文已上升至占比30–40%,并呈现出超过英语的势头。既然要在 Steam 上发行游戏,这是一个不容忽视的数字吧?

克里斯:

中国确实是一个有吸引力且重要的市场。但如我刚才所说,本地化成本依然是巨大的障碍。其次,我们很多游戏涉及政治或 LGBTQ 议题,这类内容在中国并不受欢迎。

所以,中国区用户的销量比例充其量只有 2–3%的程度。

当然,我们很重视中国玩家,也希望能把我们的游戏带给他们。但综合考虑,我们很难像其他发行商那样分享中国市场的红利。

中国市场大概会继续成长。中产阶层正在扩大的印度、印尼,几年后也会追随中国的发展趋势。

让我更感兴趣的是,当这些地区形成庞大的市场时,会从中涌现出怎样的游戏。如果其中一些本土作品在欧美也能走红并产生影响力,必然会为整个游戏行业掀起新的潮流。至于这种个人展望与作为发行商的战略,那又是另一回事了。

(sunset visitor[斜阳过客]开发的《1000x反抗》。开发地虽然在加拿大,但故事背景涉及中国的某些政治问题)

Jini:

新冠疫情之后,北美和欧洲的独立游戏市场似乎陷入了过度竞争,成长也趋于停滞。

FT 有没有考虑积极进入其他地区市场的战略?

克里斯:

确实,北美和欧洲的独立游戏市场可能已经接近天花板了。但我们是小型的独立游戏发行商,卖10万套游戏就算非常成功了。以这个角度来看,北美和欧洲市场其实就足够了。

历史的车轮在旋转,时代也会发生变化。站在整个游戏行业的层面,确实需要开拓新玩家、新市场,保持持续增长。但像我们这样的小型独立游戏发行公司,并不一定非得采取增长优先的打法。小规模制作、小规模销售,这就是FT的生存战略。当然,换到别的品类或别的发行商,所需的做法可能就不一样了。

齐藤:

在您看来,是否有那些奏出了独特“声音”的新兴发行商出现呢?

克里斯:

也许是 Hooded Horse吧。他们凭借《庄园领主》(Manor Lord)等作品,作为专注于城市建造和策略类游戏的发行商而声名大噪。它们的CEO蒂姆·本德(Tim Bender) 是我的朋友。他是一位非常勇敢的人。

因为在2020年前后,专注策略游戏的独立游戏发行商并不被看好。

策略游戏的粉丝基数有限,而那块不大的蛋糕基本已被 Paradox 等老牌大厂牢牢掌握在手里。独立发行商在其中几乎没有任何机会。实际上,有一家名为 Modern Wolf 的公司尝试过走策略游戏的专营路线,结果摔了个大跟头。

Hooded Horse 很了解自己的阵地,并通过巧妙的融资运作开辟了局面。他们顺势填补了 Paradox 遗漏的缝隙,成功站稳了脚跟。这种嗅觉,让我非常佩服。

齐藤:

哎呀,简直就是发行商的战国时代的景象呀。为了争取哪怕一点生存空间,各家发行商彼此激烈角逐……

克里斯:

在我们这里,独立发行商之间与其说是彼此对立,不如说更倾向于通过联合出资等方式相互协作。不过就我的观察,在日本似乎缺乏这类动向。

齐藤:

完全同意您的看法。这也是我今天特地来和您交朋友的理由。我希望在日本扩大发行商之间的合作圈,并把这张网络扩展到全球。

克里斯:

友情就像夜空中闪耀的星辰,而朋友就是能在星空下共舞的了不起的人们。虽然整个行业正在经历大规模的裁员,但依然会有新的游戏、新的发行商、新的市场人员出现。能快乐起舞的未来一定会再次到来。

齐藤:

最后,请谈谈 Fellow Traveller 的未来展望吧。

克里斯:

到 2026 年之前,我们还有 11 款在管线中的新游戏。接下来会把重心放在它们身上。至于之后的情况,就难以预测了。新的游戏总会从意想不到的地方出现。过去几年里,我们一直在努力签下来自此前从未合作过的国家的游戏作品。我相信,这对我们的未来至关重要。

齐藤:

非常感谢。

Fellow Traveller 是独立游戏行业的一大谜团,甚至可以称作奇迹。它多年来始终如一地推出兼具高度艺术性与创新性的作品,并一路存活了下来。哪怕是身处游戏业过剩竞争的时代,也仍如此。

克里斯·赖特将灵魂扎根在上世纪80 年代的早期电子游戏和 90 年代的英国独立音乐之上,毫不掩饰自己对“新鲜感”的渴望,他是一个名副其实的独立之子。

同时他也是一个成熟的商人。采访中被问及“如果遇到一款很有魅力,但艺术性压倒商业性,几乎不可能卖得动的游戏,你会怎么做?”他不假思索地答道:“忍痛割爱。”和所有娱乐产业一样,游戏归根到底是门生意,不能只靠爱去发电。所以他搭建了发行和代理两条支柱性的业务线,谨慎甄别投资对象,避免承担不必要的风险。

不过,他并未就此陷入犬儒主义。他成立共同投资基金,举办 LudoNarraCon,为次世代的叙事型游戏开拓了哪怕只是一点点的疆界。没错,官网上那句漂亮的口号“拓展叙事型游戏的可能性”并不是一句画饼的空话。

澳大利亚有一种看不见的道路,叫作歌之径(Songline)。昔日原住民在漫长途旅中,把沿途所遇都唱进了歌里,并代代相传。那是用歌和故事铺成的道路。

20世纪那位特立独行的英国作家布鲁斯·查特文(Bruce Chatwin),曾为歌之径所吸引,步履蹒跚地踏遍澳洲大陆,并写下一册关于旅途见闻的著作。

旅程会引出新的旅程,故事会孕育新的故事。而旅行者的足迹,终将汇成一则故事。那么,Fellow Traveller 下一次将与谁,踏上怎样的旅途呢?