Share

https://int-magazine.com/zh/interview/slay-the-princesss-tony-howard-arias-and-abby-howard/

クリップボードにコピーしました

Interview #6 2025.09.29

我们还不认识自己,我们这些认识者,自己还不认识自己:这里面大有原因。我们从来不去寻找我们自己,——怎么可能有这样的事呢,我们竟会在某一天发现自己?

——弗里德里希・尼采,《论道德的谱系》,赵千帆译

《杀死公主》(Slay the Princess)是一段爱情故事。

它的作品世界由屈指可数的几个元素构成。

主角和公主,还有一条通向小屋的森林小径。在小屋的在地下室里囚禁着公主。旁白的声音告诉你,如果不杀死她,世界将毁灭。

小屋里有一把匕首。

玩家可以拿起它,也可以不拿。

当你下楼时,会听到女人的声音。

那是被锁在地下深处的公主。

“你好”,她可能会这么说。

你可以回答“你好”,也可以直言“我是来杀死你的”,还可以默不作声地向她靠近。

在最有人性的第一幕结尾,你无视旁白的再三阻止,与公主一道逃出小屋。她会说道,“我,终于,逃出来了,真幸福……但幸福竟然如此冰冷吗?”

接着,她被无数不知从何处冒出的手夺走。

世界终结了。

在最具动物性的第一幕结尾,你完全顺从旁白的劝说,默然地杀死了公主。她的尸体躺在冰冷的地面。你独自一人走出小屋。

然而,外面什么也没有。

没有小屋。没有森林。没有小径。也没有世界。

连你也不复存在。

无论哪种情况,当你回过神来,都会发现自己又回到了通往小屋的森林小径。旁白则像发条乌鸦一样重复着相同的台词:

“You’re on a path in the woods.”

——“你正走在林中小径上。”

基于现实的原因,这里需要说明几点:

我对这款游戏深深着迷,向作者提出的所有问题,皆是为了更好地理解游戏,仅此而已。

若没有相关游戏知识,可能很难读懂创作者的回答。

笔者已尽可能将一般的话题编辑在对话之前,但未玩过游戏的读者,在文章的某个阶段确实会跟不上。

如此状况,请购买游戏并玩通关,再回到本文。

总之,对于玩家来说,本文就是山丘上的那座小屋。

采访开始。

企划・采访者·文章/藤田 祥平

采访者/齐藤 大地

摄影/横田 裕市

编辑/Jini

笔译/邓 剑

人类理性在其知识的某一门类中有如下特殊的命运:它为种种问题所烦扰,却无法摆脱这些问题,因为它们是由理性自身的本性向它提出的,但它也无法回答它们,因为它们超越了人类理性的一切能力。

——伊曼努尔・康德:《纯粹理性批判》(第1版)前言,李秋零译

登场人物:

艾比·霍华德:《杀死公主》的开发者。

托尼·霍华德-阿莱亚斯:《杀死公主》的开发者。

齐藤大地:I.N.T.主编,本次企划的提案人。

━━:采访者。本文作者。

(东京都内某个宽敞的室内。响起了人声与脚步声。“――”显得有些不安,来回踱步。

不久,艾比·霍华德与托尼·霍华德-阿莱亚斯在齐藤大地的带领下进入室内。大家聚在一起,互相问候。)

(“――”从随身物品中取出一张红色便笺,走向霍华德夫妇,说道:

“I can finally see you, and you can finally see me.”

——我终于见到你们了,你们也终于见到我了。

说完,“――”将便笺递给霍华德夫妇。霍华德夫妇打开便笺,阅读其中的情书。情书的内容是几行英文诗,诉说着对《杀死公主》的爱意。)

(霍华德夫妇表示感动,并表达谢意。)

齐藤大地(下文简称“齐藤”):(悄悄对脸颊微红的“――”说)

真是的,你这家伙,还是那么浪漫。

━━ 啊,羞煞人了。这是我有生以来第一次递情书。

齐藤 :

正因为你是这样的人,才把你叫来的。你脸都红了。打起精神来。

━━ 知道了。

齐藤:

……好,开始吧。

(大家各自就坐。录音开始。齐藤看向译者。)

齐藤:

再次欢迎你们的到来。我们开始采访。

这次采访的主题是爱。

在开启这一深刻的话题之前,请大家相互做个自我介绍吧。

(在场的译者机智地翻译道,“在谈论爱之前,首先需要相互了解。”

齐藤与“━━”分别花了几分钟做自我介绍。

霍华德夫妇边听边点头。)

━━(清了清嗓子):也请二位向读者做个自我介绍吧。

艾比·霍华德(下文简称“艾比”):(看向托尼)

……你先来?

托尼·霍华德-阿莱亚斯(下文简称“托尼”):(点头)

好,我先来——

我是托尼·霍华德-阿莱亚斯。《杀死公主》的主编剧兼游戏设计师。在制作电子游戏之前,我曾在报社和科技公司工作。

━━(急切地插话)具体是做什么呢?

托尼:

在科技公司时,我负责开发一款为非营利组织提供活动管理的工具。但非营利业务赚不到钱,最终公司倒闭了。在此之前,我曾在《波士顿环球报》(美国的一家大型报社)担任数据分析师。不过,这些工作远不如制作电子游戏有意思。

(“━━”将目光送向艾比。)

艾比:

我是艾比·霍华德,托尼的妻子。我……最初主修科学,但在二十岁时转行,成为了一名图像小说作家。

━━(急切地插话)转行?为什么呀?

艾比:

科学和画画都赚不到钱。所以我想,不如做自己真正想做的事。从那之后,我出版了大约七本书,后来遇到托尼,开始制作游戏。我负责《杀死公主》的剧本和美术。

━━我曾读到,你们两人是在一次TRPG活动上相识的。虽然专业不同,但你们都喜欢游戏?

托尼:

是的,尤其在大学时代,我经常担任TRPG的主持人。

━━原来如此……嗯。(低头看自己带来的笔记)你们正在制作的第一部工作室作品《猩红之谷》(Scarlet Hollow),是一部章节形式的游戏,目前已发布到第二章。我还曾读到,这款游戏的灵感是你们在纽约动漫展的归途中萌生的。那时你们还没有人生规划吧?

托尼:

没错。

━━制作游戏需要大量的时间和精力。你们最初是怎么维持生计的呢?

艾比:

卖猫玩偶。

━━啊?

艾比:

猫玩偶。

━━……呃。

艾比:

是这样的,我会做我家猫咪的玩偶,然后拿去卖掉。我以前画过一些带有自传性质的作品,那只猫偶尔也会登场,大家很喜欢它。于是,我攒够了制作《猩红之谷》的钱。

━━啊,原来如此。

托尼:

她之前成功完成了几次Kickstarter的众筹项目,所以我觉得她一定可以办到。

━━艾比,你在2013年凭网络漫画《最后的万圣节》(The Last Halloween)获奖,那时你大概才二十岁吧。我拜读过那部作品,确实不是一朝一夕能创作出来的,显然你已为成为艺术家努力了很久。

艾比:

是的,我曾计划,何时、如何、赚多少钱,以及用这笔钱启动哪些项目。就这样一步步走到了今天。

托尼:

很多独立游戏开发者往往陷入两种相对的心态。要么追逐潮流,专注于赚钱最多的项目;要么沉迷于自己的作品,忽视现实计划是否成立。最终,不得不在这两种风格之间寻找平衡。

━━(点头)不过,在找平衡之前,首先需有“想走这条路!”的热情,否则无法创作出作品。你们是从何时、并以何种方式燃起这种热情的呢?

艾比:

嗯。我从不缺少热情。至少我在六岁的时候,就开始进行创作了。

齐藤:……真是了不起啊。

艾比:

十三岁时,我已在创作画图像小说了。当时还想过出版……但那些作品不是很好。我画了很多质量不高的作品。

托尼:

和艾比正好相反,我一直没有找到可以投入热情的对象。我曾在很多行业工作,混迹于那些领域的专业人士中间。

每份工作在一开始的几个月都很有趣,也能从中感受到意义和成就感。然而……新工作做了两年左右,就不得不辞职了。因为我会发现自己就快被压垮了。

在不断换工作的过程中,我想起了自己小时候很喜欢写作,以及在学生时代作为TRPG主持人,与玩家们一起创造故事的经历。

后来,我萌生了自己制作游戏的想法。我和朋友们成立过公司,也失败过。那时,艾比正为接下来创作什么作品而烦恼……就这样,在不断摸索和磨练中,我终于意识到,这就是我想做的事情。

——原来如此。托尼先生担任游戏主持人以及有多种从业经历,这与《杀死公主》中复数而全面的选择项有一定联系吧?

托尼:

可能是吧。我总是设计过多的选择项,甚至因此和艾比发生争论。

艾比:

编辑是很重要的,如果放任不管,你就会搞得像展开列表一样。

托尼:

多一些选择项也没坏处吧。

艾比:(轻叹一口气)

是啊,每次都是我来减少这些选择项。

托尼:(看向采访者)

……不过说实话,这更多是UI设计的问题。《猩红之谷》的文本显示框较小,无法一次展示所有选择项。因此,在《杀死公主》中,我们将选择项纵向排列在屏幕侧面。这样就变得更简洁了。

━━现在,我的视线右上方列着许多我准备问你们的选择项。让我翻一下……

艾比&托尼:(谦逊地笑了笑。)

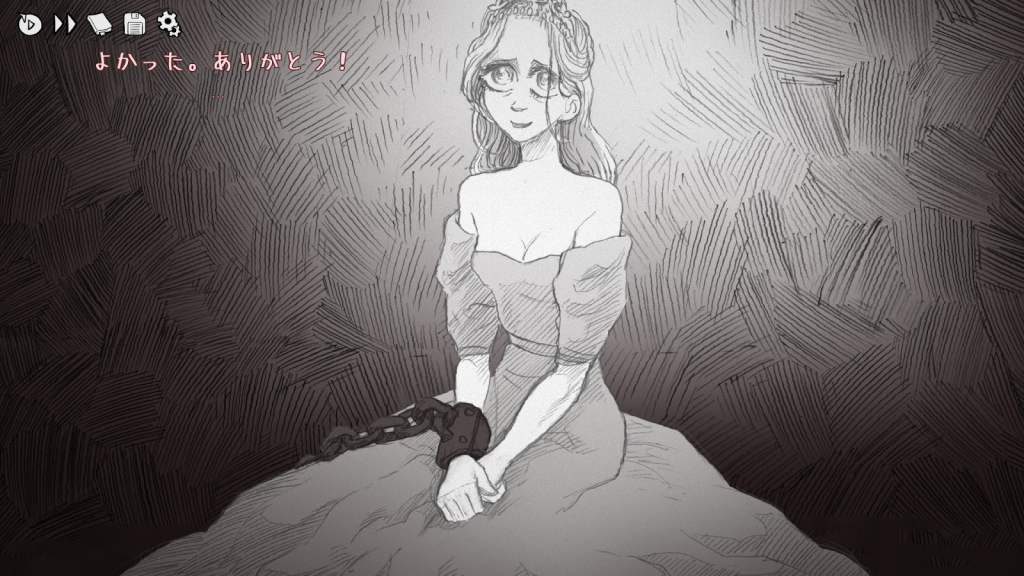

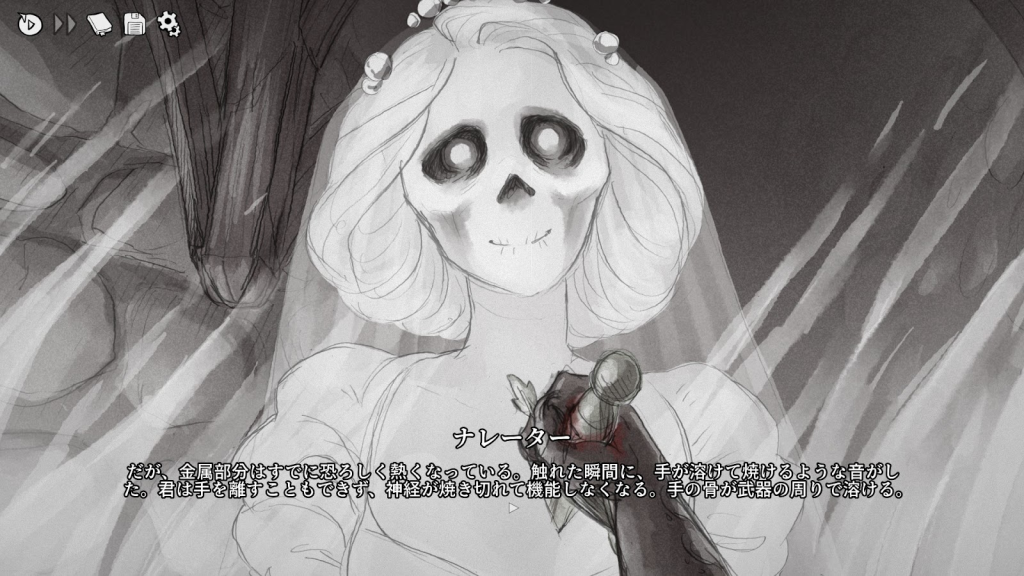

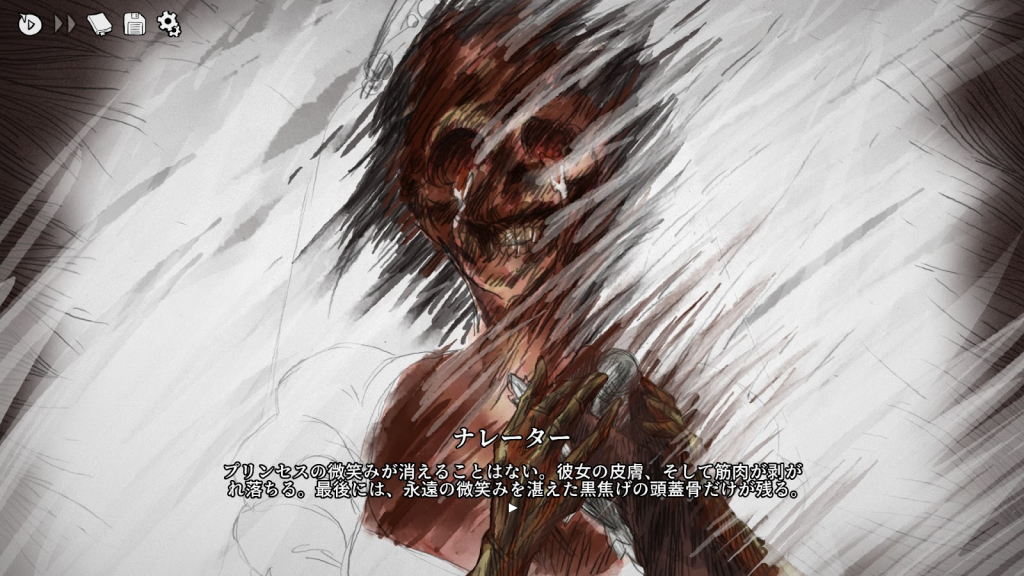

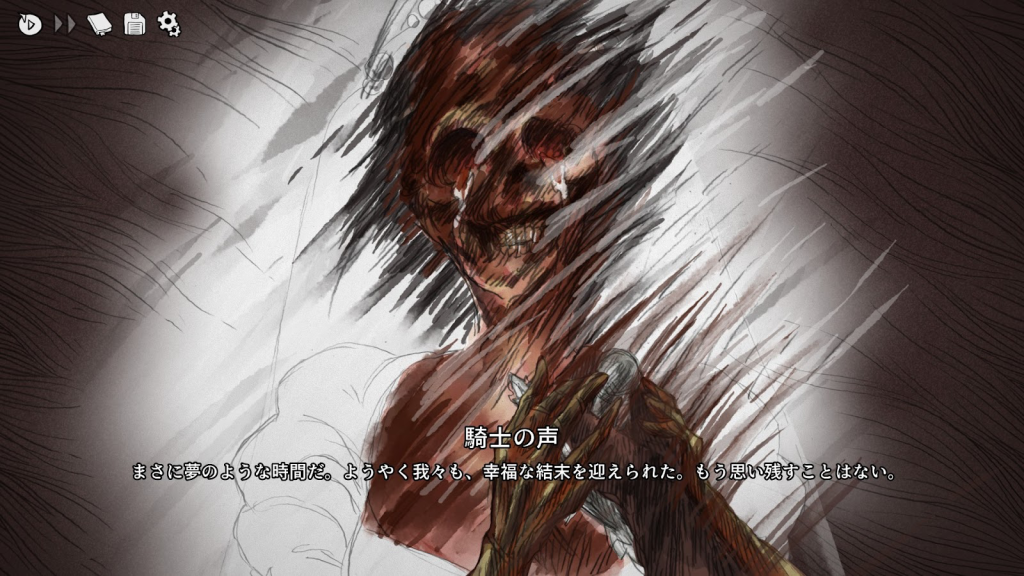

━━刚才突然想起《杀死公主》的美术设计。游戏只使用了一支铅笔表现画面。我曾读到,这是为了减少制作时间,同时增加变化。而且所有美术都由艾比完成。

艾比:

是的,没错。

━━(突然语速加快)我认为,这种限制在艺术上产生了非常好的效果。游戏中的公主确实千变万化,展现出丰富多采的姿态。然而,我们依然能感受到这是同一个公主。我觉得这是因为所有图像都是由艾比一人绘制完成。也就是说,制作上的限制反而对艺术表现产生了积极影响。

艾比:(略显困惑)

……嗯。

━━(被对方影响,也有些不知所措)……嗯,那。

齐藤:(冷静地) 这种画风与作品的主题紧密相扣。这是有意为之吗?

艾比:

啊,这个嘛。抱歉,绘画的过程实在很难用语言描述。

……不过,你说得对。所有画面都是我一个人完成,这意味着,这是我对这个世界的诠释。

……对了,曾有人对我说过,“即使是普通、接近人类的公主表情,在游戏的开头和结尾也有很大不同”。

是因为公主让我成长了,还是我的成长反映到了公主身上呢……我无法回答。

有一点是肯定的,我不会停下这种创作方法。我就是想那样画,因为对我来说,无论公主以何种姿态出现,她始终是她……

托尼:(微笑着)

粉丝提的问题总让我惊讶。他们会指着游戏的某个部分问,“你是怎么想到这个点子的!”在他们看来,这一切都经过深思熟虑。

但这一切只是偶然,是无意中完成的。

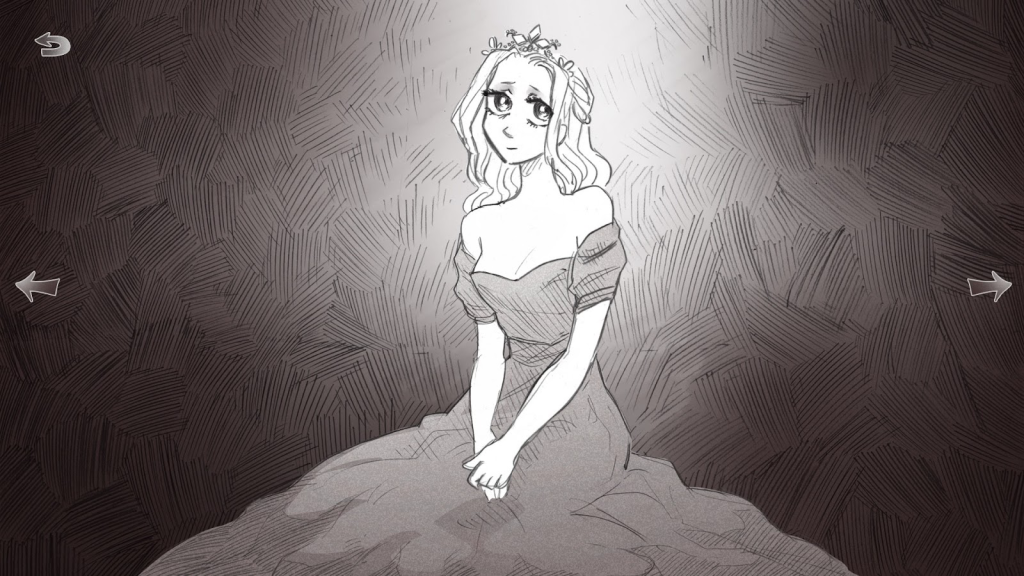

比如现在提到的画风。想想游戏的最后一幕,最后小屋里的公主吧。她就像第一幕的公主一样,只是坐在那里。构图和情景都很相似。

然而,大家都能感受到她的描绘方式完全不同。笔触中充满了自信,线条也更为清晰。所以大家才会问:“这是你们特意设计的吗?”

艾比:

我们不总是需要说实话吧?(笑)

托尼:

嗯……(笑)好吧,那就说实话吧。

最后的小屋场景确实相对地重复了第一幕的公主场景。然而在制作过程中,我们意识到少了一些表现公主这一角色的情感深度的画面。

于是我们决定添加画面。艾比开始着手工作。由于是在原有素材上进行补充,因此她试图以最初见到的公主为基准,贴近那种风格作画。

然而……她无法做到了。

她无法画出那种你们初次遇见时的线条感了。

于是我对为此苦恼的她说——“你已经完成了大部分的游戏制作,这意味着,你对公主的了解更加深刻了。正因如此,你的笔触和她的形象才充满自信。如果是这样,那就用这种风格吧——这种风格才是最好的。”

(第一幕)

艾比:

一开始她更像是一个Sketch。无论在故事中还是制作上,她都不知道自己是谁,直到最后才真正明白。

(注:英文单词“Sketch”既可以表示“草图/略图”,也可引申为“虚假的/不可信的”。)

托尼:

还有,记得吗,第一幕的画面,你好像只用三天就画完了。那时的情况完全不同啊。

━━三天就画完了全部内容?

齐藤:

原来如此。我也从事游戏制作人的工作,因此对成本非常敏感。不得不说,你们的美术设计的性价比非常高。铅笔画的风格固然很好,那些动态特效也非常有意思。比如那些背景的波动效果。而且,它们和作品的主题完美契合。这是怎么想到的?

托尼:

很酷吧?那个效果叫Boil Effect。

艾比:

我想要一种不寻常的感觉,所以进行了许多实验。

托尼:

《杀死公主》中使用的许多技法,都是我们在制作前作时学到的。《猩红之谷》是一款从多方面来看都很成功的游戏。玩家们喜欢这部作品,销量也不错。

不过……实际上,让大家真正接触到这款游戏并开始玩它——这一步,非常难。

观察社交媒体,就知道某些游戏成名的原因了吧。出色的游戏性、流畅的宣传片。这些是视觉小说不具备的。无论视觉小说的艺术表现多么丰富,归根结底它只是静物画,是角色和背景。

因此,我们在《杀死公主》的画面中加入了动态效果,让画风更生动,也更具Sketch的特质。

我们为这款游戏加入声优的原因之一也是基于这一点。有了声音,我们能从更多角度传递这款游戏所表达的内容,同时也能引起玩家的兴趣。

艾比:

这也是艺术与商业相遇的地方。这不仅是如何在当下市场中经营视觉小说的问题,同时作为艺术家,我也希望在这一类游戏里进行更多新风格的实验。

齐藤:(悄悄地说着日语)

嗯,就先问这个吧……可以吗?

━━好的,问吧。

齐藤:

作为游戏制作人,特别想向你们请教一个问题。我目前负责的一个项目也采用了章节式发布的形式。所以在章节式发布的过程中,有什么是绝对不要尝试的?你们试过但发现效果不好的教训是什么?

托尼:

不要用Kickstarter 。

当然,它确实帮我们筹到了达成目标所需的资金,这值得庆幸。但问题在于,它和 Steam 的兼容性太差。也就是说,通过Kickstarter发放Steam产品密钥,玩家用这些密钥兑换游戏后,即使在Steam上对作品进行评价,这些评价也不会被算法计入统计。这意味着,那些从众筹阶段就支持你的核心粉丝,到了游戏发布日却无法出现在 Steam 的评论区。这实在是个大问题。

还有 Steam 的抢先体验模式。那也不是最优解。

对于强叙事性游戏来说,章节式发布的结构性弱点在于,没有任何让玩家回归游戏的保证。玩家玩了第一章,可能觉得很有意思,继续玩第二章,还是很享受。但当第三章发布时,他们还会回归吗?……没人能保证。

《猩红之谷》最后一章已发布快一年了。大多数玩家都会从头开始玩。所以,我们不得不对游戏的复玩性进行严谨的检视。这就增加了工作量。

艾比:

但我们没有其他选择。《猩红之谷》的抢先体验模式,可能已经是所有选择项中最好的了。总之,这种模式比把每章分开成独立的游戏或 DLC 销售更好。

当制作团队采用章节形式时,必须努力准备谜题或悬念。也就是说,要在游戏故事中设置能够作为分界点的关键事件。幸运的是,那部作品具有很强的复玩性,所以即使每次新章节发布后从头开始玩,也有意思。

齐藤:

你们把《猩红之谷》放在一边,制作了《杀死公主》。当时的财政状况很困难吗?

托尼:

付完房租和伙食费,勉强能维持收支平衡,但整体的财务状况是下滑的。虽然还有 Kickstarter 的资金托底,但存款余额在不断减少。你作为制作人应该明白,游戏发布的当天,销量会冲高一波,然后每况愈下。虽然发布新章节可以给作品续命,但长远看来,这是不够的。

艾比:

而且我们知道,由于作品的结构性特点,随着章节推进,发售游戏所需的时间会更长。

托尼:

几何级数地变长。

齐藤:

这种情况下,会先考虑融资或者投资吧?

托尼:

我不想背上债务。

艾比:

我们不想陷入恶性循环。希望保持独立,不受任何束缚。

托尼:

我们唯一确信的,就是《猩红之谷》的品质。让人接触并体验它,是最难的一步。一旦他们玩过它,就会喜欢上。

艾比:

它好玩得让人抓狂。

托尼:

我们的经营判断是,如能以和《猩红之谷》同等的品质,发售一部短篇游戏,并且这部游戏是完整的而非抢先体验版,那么玩家就会购买并实际游玩它。

促成这个判断的关键是,我们发布《杀死公主》最初的demo版后……《猩红之谷》的销量增长了五倍。仅凭《猩红之谷》,就实现了盈利。

艾比:

结论是,如果想宣传第一款游戏,那就去制作第二款游戏。

托尼:

不过两款游戏都必须是好游戏。

齐藤:

真了不起……不过,制作demo版本身并不赚钱,把资源投入到这上面,需要一定的决断吧。

艾比:

我之所以确信这次一定行,是因为看了托尼的初稿。它后来成为《杀死公主》的真正原稿。

我偶尔会回老家陪陪家人。这时候,会把托尼一个人留在家。他总是会……

做一些疯狂的事。

所以,某次我回来,他已经做好了一个demo。这是只有我玩过的、最初版本的demo。那里只有一张画面,游戏五分钟就可以通关,结束时只显示一个用括号标注的“好结局”。

我坚决主张这幅画一定要保留在游戏的正式版里。

当我试玩那个demo时,突然有了一道直觉。

“这个,可以有”。

太有意思了。

托尼:(眼神游移)

那是……呃……对,所谓的降低风险啦。

(看向采访者们) 也就是说,最初发布的demo只用了半个月时间就完成了。根据这个demo的反响,我们决定了完整版的规模。如果大家不喜欢的话,我们可能会把它做成一个更小的游戏。但在发布demo的瞬间……游戏卖爆了。于是我们决定,好吧,这次我们认真干一场。

齐藤:

(将视线投向“——”,环顾一周) 好,作为制作人,我把想问的都问了。让我们回到主线吧。

在我们研究这样一种简单的语言形式时,笼罩着我们的日常语言用法的那层精神迷雾便消失了。我们看出那种活动和反应都是清晰而且透明的。另一方面,我们在这个简单的过程中看出这些语言形式绝没有发生任何断裂,没有与我们的复杂的语言形式分割开。我们看出,通过我们逐步地补充新的形式,我们能够从简单的形式组成复杂的形式。妨碍我们采用这种研究方法的东西,是我们对于普遍性的追求。

——路德维希・维特根斯坦:《蓝皮书和褐皮书》,涂纪亮译

━━(略显郑重地清清嗓子)在商业框架下,你们选择了某种艺术风格,并完成了制作。这对你们是一次苦斗。但在我们看来,在结果里诞生的事物,似乎具有某种必然性。

━━生命的运作不总是美丽的,它包含着令人恐惧的暴力性。也就是说,活下去并创造艺术,有时是可怕的、不安的,甚至伴随着冲突。

━━正是你们的苦斗,才孕育出了一个具有多面性的公主。

托尼:

关于这一点,很多设计其实是有意为之的。因为那个故事讲述了认知的可变性,以及关系中的事实背反。

在我们看来,作为主题的Sketch风格,与我们想要创造的东西完美契合。

公主变幻莫测。无论是视觉效果还是故事情节,都像梦一样充满不确定性。因此,连角色所处的环境,也如梦幻般千变万化……

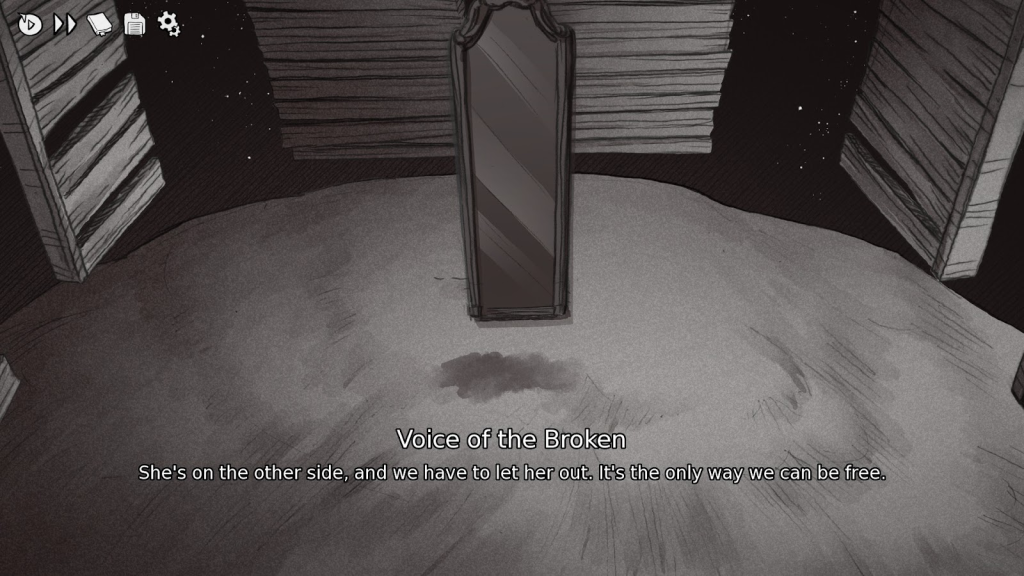

━━(急促地补充) 但在那部作品中,有一个始终不变的事物。镜子。无论从主题,还是图形处理上,那个镜子始终没有变化。

托尼:(目光锐利)

注意到这一点的玩家,可不多。

(“——”,突然起身,表演了一段哑剧。

他伸手触碰一面看不见的镜子,仔细打量。

随后,发出“啊!”的感叹声,一边坐下,一边鼓掌。

霍华德夫妇,朗声大笑。)

━━我以这样的方式,发现了那面镜子不变如一的情况。

托尼:(一边点头一边说)

我们不期望所有玩家都能发现图像中的技术性设计。但很多玩家的目光都会被那面镜子吸引。

那面镜子不同于其他的图像风格,是用直线描绘的,没有任何特效。这使玩家产生了这是一件与整个世界割裂的事物的感觉。

这面镜子带有一种无法用语言表达的奇妙的紧张感,玩家应该能感受到这一点。

━━(缓缓说道) 在英语中,“Reflection”这个词,既有“深思熟虑”的意思,也有“反映”的含义。

托尼:

对。

━━ 这款游戏,恰好同时表达了这两个含义。

托尼&艾比:

完全正确!

━━ 主角在深入考虑公主。他思索、思考,甚至不无不安地想象……于是,那位公主就以他想象的样子出现了。这让我觉得,这是一种非常棒的他者的存在方式。

━━比如,我们现在的交谈……我们并不知道彼此会说什么、做什么,这种随机性一直是我们所害怕的。而那位公主,恰好按照我们所思考或害怕的样子出现……对主角而言,她是理想的他者。

托尼:(兴奋地)

没错!

━━ 向他者表达爱意,是件令人害怕的事。所以……I love your game。

艾比:(点头)

您的话对我们意义重大。

━━(长舒一口气) 太好了。

艾比:

就像刚才那样……有时候,仅仅一次互动(触碰/交互),就能彻底改变你看待对方的方式。尤其是第一次互动,非常重要,因为它会影响之后的互动。

住在他者脑海中的你,是你的另一个版本。活在你身体里的你,永远无法被在你之外的人完全了解。不管别人如何感知你,你始终是孤独的、只属于你自身的存在。

想想世界是这样一种样貌,确实令人害怕。不过,也只能接受。这就是事实。

托尼:(冷静地)

但与此同时,他者所拥有的那个版本的你,也会磨砺出属于你的道。

艾比:(同样冷静地)

没错。与他者的互动有时会打磨出只有在互动中才会显现的、关于你的未知一面。

齐藤:(点头回应)

我们在年轻的时候通过视觉小说学习了什么是爱,并以其中出现的爱的形式为基础,认真地思考爱。

我相信作为理解和感受爱的媒介,游戏是无可比拟的第一选择。《杀死公主》让我再次确信了这一点。

托尼:

谢谢。

艾比:

真的非常感谢。

齐藤:

……“━━”大概是想从这里切入关于爱的话题吧?

━━: 不。镜子的话题还没结束。

━━:很冒昧,这是《哥林多前书》第13章第12节的内容。

托尼:

……噢。

━━我来读一下:

“For now we see only a reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known.”

(我们如今仿佛对着镜子观看,模糊不清,到那时就要面对面了。我如今所知道的有限,到那时就全知道,如同主知道我一样。)

在作品的后半部分,当长终之寂(The Long Quiet)与千变之丘(Shifting Mounds)相遇时,我想到了这节经文。请问你们是在多大程度上自觉地运用了这些宗教意象?

(注:The Long Quiet正式的中文译文是“长终之寂”。Shifting Mounds正式的中文译文是“千变之丘”。)

托尼:(沉默片刻)

……确实探究了很多想法。

……我想一想。

……嗯。

我的父亲特别喜欢李小龙。

我五岁时就开始学习格斗术,当时去的道场也是李小龙的遗产……

我很早就亲近了包括佛教在内的东方宗教思想。在我最敏感的时期,道已经深深渗透到我的内心。念大学时,我也学习了许多神话和宗教。总之,它们影响并贯穿着我的人生……

(抬起头,庄重地)

如果用一个词形容《杀死公主》,那就是探究(Exploration)。

我们作为故事的创作者制作了两部作品。《猩红之谷》是一部非常接地气的作品。它的神秘中没有超自然元素,完全依赖逻辑和物质性。因此,我们一开始就把所有细节都填充好了,然后才创作文本。

《杀死公主》拥有变幻莫测且极具延展性的故事结构。一开始只有一个概念,创作的过程就是探索这个概念,并为其推演一个合乎逻辑的结局。

《杀死公主》的构成要素非常简单。被赋予的使命和环境。森林、小屋、匕首、公主。第一幕的结尾,完全是一场探究,即追随玩家面对这些要素时所能采取的行动之可能性的排列组合所带来的结果。

这种探究要求我们不断反思——“在这样的情境下,玩家会怎么做?如果我们设定的规则要求某人杀死公主,并将他们置于这样的情境中,会发生什么?””

嗯,理解这个故事的前提条件太多了。阅读这篇采访的读者是否已经玩过《杀死公主》了呢?

https://store.steampowered.com/app/1989270/Slay_the_Princess__The_Pristine_Cut

总之,最终版游戏的结构就是这样的。

玩家可以有五条线路玩,最后通过元故事将它们整合在一起。

也就是说,千变之丘将获得新的视角,这样神便得以显现。

在初期版本中,玩家会不断与公主互动,直到你的思维完全脱离逻辑的束缚。

━━ 然后,发生了……

托尼:

神会显现,她会变成神。

玩家也会通过这种方式获得某种开悟的感觉。

我们认真讨论了初期版本的结构。然后……我们明白了。与其一次游戏过程就成为神,探究和发展复数的线路,显然有意思得多。

当我们重新调整结构后,公主的神性也发生了变化。可以看到,她不再是通过玩家的思考变成神,而仿佛天生就是神一般的存在。

━━那部作品并非所有线路都充满宗教性的思考。其实,每一条线路看起来都更像是一段恋爱关系。例如,主角和公主时常在不同版本中相互厮杀。这些文本读起来像是两个过于在意彼此、却不知该如何相处的恋人之间的争吵。最终,这些饱含苦涩的体验将献给千变之丘这一神明。

托尼:

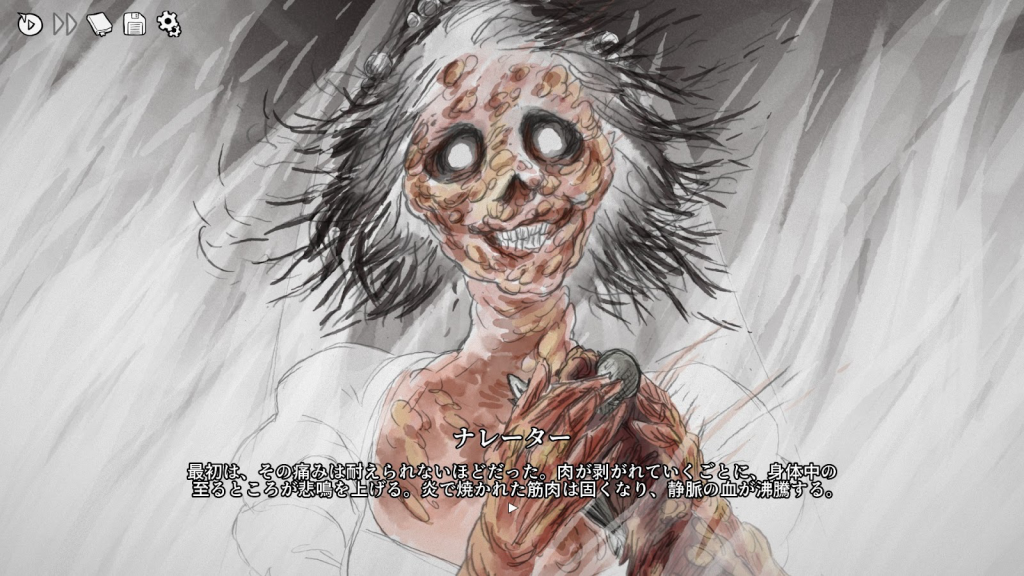

在探索这个概念的过程中,我们运用的宗教性思考可以说是一种放大镜。它帮助我们观察神性和死亡,变化和必灭性。

在详细检讨这些概念的过程中,所涌现的许多想法——与东方思想类似。道教尤其重要。

当然,西方思想也渗入了我们的日常生活。例如,公主在千变之丘即将觉醒时……就像基督一样。

这是什么意思呢?

如果在这充满苦难、痛苦与暴力的可怕生命尽头,有她存在,难道不会觉得无比美好吗?

如果在我们返回原点之前,可以再次见到她,并深刻理解公主这个角色的本质……

━━本质是什么呢?

托尼:

她爱你。

Unconditionally(无条件/完全地)爱你。

不论之前发生了什么残忍的事,她都会原谅你。

━━: 《诗篇》中曾提到,“主啊,你是良善的,乐于宽恕。凡向你呼求的人,你都以无尽的慈爱丰丰富富地赐予他们。”

托尼:(点头)

正是……所以……如果神要制作一款相爱的游戏,理所当然要进行宗教性的思考。

━━东西方的宗教主题,之所以不是流于表面,是因为你们曾在自己的人生中经历过艰难的斗争。首先,是你们自身的生活经历,而后为了有逻辑地解释从这些经历中获得的领悟,才借用了古老的教义。因此,这些文本才拥有力量。

托尼:

对,这些内容真的很难传达。

说到我们工作室的整体情况,《猩红之谷》是一款以章节形式展开的视觉小说,它的抢先体验版本的篇幅非常长。但这部作品直到最后都未赚到足够的钱以完成整部作品。所以我们制作了《杀死公主》……是的,的确如此。而且作为工作室,我们希望尽可能坦率地与粉丝分享我们正在做的事情……

然而,有时会有人这样说,“啊,《杀死公主》只是为了完成你们的生命之作而制作的商品”,但事实并非如此。虽然在某种意义上确实如此,但绝非仅此而已。

艾比:(坚定地)

不想做的话,就不会去做。没有热情的话,也不会去做。我们会用当时所掌握的技术,做出最好的游戏。仅此而已。

托尼:

没错。我们全力以赴做每一件事。我们总是以100%的力量活着。

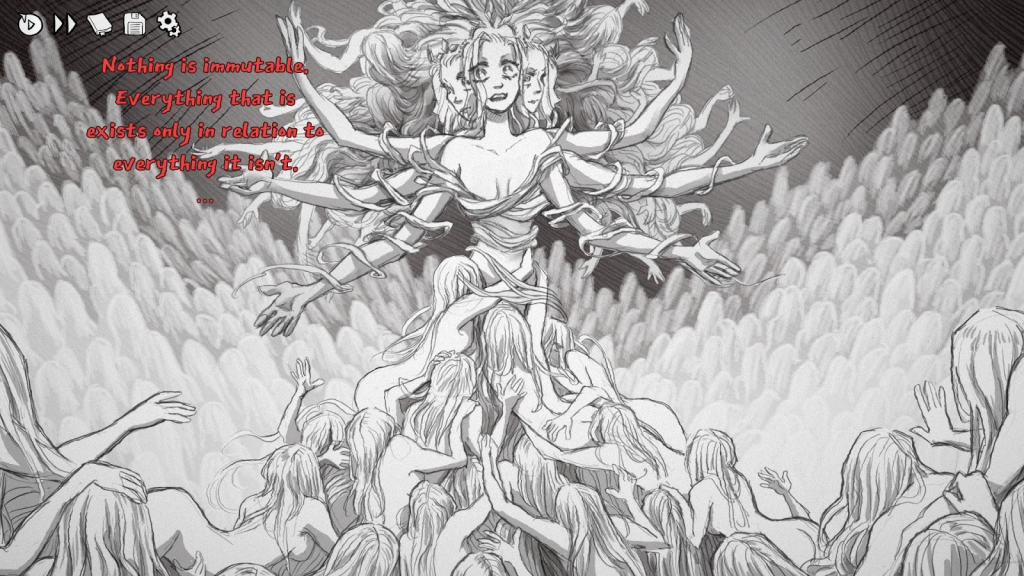

━━让我们从西方思想转向东方思想。以下是千变之丘的一段台词:

“Nothing is immutable. everything exists in relation to everything it isn’t. there is no constant, there is no center.”

━━“没有什么是永恒不变的。一切都存在于与其非自身的关系之中。没有常数,也没有中心。”

━━这与大约八百年前,空海大师所讲的非常相似。色即是空。您了解这些概念吗?

托尼:

在创作那个问答场景时,我意识到自己不断回到书架前,一次又一次地翻阅道家和佛教的经典。

我想引用当时找到的一段文字:

“道可道,非常道;名可名,非常名。”

创作那个问答是个挑战。我们原本是想向玩家传达一些言语和绘画无法传达的内容。

艾比:

但是,我们只能用所拥有的东西来做。

托尼:

如何传达那些无法传达的东西呢?佛教的教义——尤其是禅宗,为我们准备了通向目标的心态。

长终之寂和千变之丘的讨论主题本就包含了逻辑上的矛盾。然而,我们只有作为逻辑产物的语言和作为表象的翻译的图像。

因此,我们最终与这些思想融为一体。

艾比:

为了让你追求的东西更加鲜明,为了让面向那个主题的感情和思考更加确切,我们需要合而为一。

━━追求极致的艺术,最终会得出什么呢?

托尼:

诗。

禅宗在教导弟子时,会提出一些逻辑上自相矛盾的问题。

这些问题是无法通过思考解决的。

然而,当你与这些问题合为一体时……当你活在这些问题中时,你的大脑会发出某种声音,这时你就顿悟了。

━━(突然想到)是禅问答!……但是……不行,深入那个领域就不好了。这是一个基于西方语言和逻辑的访谈。接下来,我想快速转到Critical(批评的/危险/重大)的问题,可以吗?

托尼:

当然。

大自然是如何能够维持个体的形式和更新,经受住生命过程的无数次重复,经历无穷无尽的时间,并且是那样的不知疲倦?除非大自然的内核是某一没有时间之物,并因此是完全牢固不灭的东西,是自在之物,与它的现象迥然不同,是有别于一切物理、有形之物的形而上的东西。

这就是在我们身体上,在一切事物中的意欲。

——阿图尔·叔本华:《对自在之物与现象的一些对照考察》,韦启昌译

——游戏描绘的镜子,是一种构造,而认识它的五感,本就是这样的构造吧。

艾比:

是的,可以这么说。

━━接着,镜子碎成无数碎片。然后,长终之寂和千变之丘相对而立。

托尼:

嗯。

━━但是……如果五感已经粉碎了,我会觉得那里已经什么都不存在了。这或许就是我的生死观。然而,你们却在那之后描绘了他者,并安排了千变之丘。也就是说,你们认为死后一定还有人在那里。你们相信,还能再次见到她。

━━我的问题是,为什么你们拥有那样的信念和力量呢?

托尼:(将手放在头上)

……Jesus(上帝啊/我的天),这是一个深刻的问题。

━━抱歉。

托尼:

不,不,没关系。那是……

……直观。

每当千变之丘寻找公主,主角都会看向镜子。每次他的肉体都会腐败。那就是所谓的死尸观想。你明白吗?

━━明白。在日本佛教的传统中,有一种叫九相图的事物。它通过描绘尸体腐败的不同阶段,引导人们观想芸芸众生的现实。

托尼:

嗯。但是,在一切都消失之后,你依然注视着那面镜子。对此,你可能会说这很奇怪。这在理论上的确奇怪。但是,不管怎样我都觉得……在那里有某种东西。即使是空无,也存在着某种意义上的有。

━━玩过那部作品后,我也倾向于你的观点。因为,在那面镜子破碎之后,她确实存在那里。正是因为艾比的画,千变之丘才画上了句号……那面对的瞬间,仿佛是面对着千手观音一般,令人震撼。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Senju_Kannon.jpg

国宝,《绢本著色千手观音像》——平安时代后期

齐藤:

你们两位可能很难理解他的观点。但是,他对生死的看法,对于日本人来说,是一种感性上能够理解的东西。在我们的文化基调里,很难相信他者的存在。不仅在游戏中,从古至今,历来如此。

相对而言,你们却完全相信他者的存在。这种力量,令我们感到震撼。

━━这就是所谓的爱吗?

艾比:(看向托尼)

我们进行了各种关于爱这一主题和概念的探究。

爱并不仅是两个人关系融洽、和睦相处这么简单。无论两个人的关系怎样,即使十分糟糕,甚至完全没有互动,爱依然存在。

正因如此,它值得被探究。这也是我们试图在那部作品中描绘的内容之一。

托尼:(松了一口气)

你真的很擅长总结呀。

艾比:(笑着)

我喜欢简洁明了……不过,嗯,我还想补充一点。那部作品里最重要的是,公主是那个世界里唯一一个不是你的存在。

━━接下来,可以谈谈结局吗?

托尼:

当然。

━━这部作品主要有三个结局:

1. 长终之寂和千变之丘和解,共同迈向无限的远方。

2. 主角和公主携手走出小屋。

3. 长终之寂杀死千变之丘,创造了一个不死的世界。

━━我认为这三个结局表达了相同的概念。尽管第三个结局看似与前两个不同,但如果一切都是恒常的,那么就无分别智了,因此长终之寂和千变之丘也是无差别的。也就是说,它们在逻辑上一样的。

━━然而,在一个不死的世界里,甚至连长终之寂和千变之丘曾经存在的可能性都被抹杀了。所以,这令人悲伤。它看似是一个坏结局……但无论如何,他们都从那个世界的存在方式中一起走了出去。

━━如此说来,你们真正想表达的或许并非结果,而是过程吧。离开的结局已然注定,那么关键就在于离开的方式……(忽然醒悟)对于我刚才的话,你们怎么看?

托尼:(显得很挣扎)

……什么?我的看法吗……?

艾比:(开朗地笑着)

你快想点优美又诗意的表达吧!

托尼:(非常缓慢地) ……那部游戏是……

我们请求玩家去反思(Reflect)……反思这个世界中的死亡本质,以及它那强大的变化之力。

(慢慢变得明快)……也就是说,所有的答案在它们各自的逻辑体系内都是正当的。如果这样的话,那就是不同的道。

所有的道,最终都会将你引向同样的状况。

所以,问题在于……玩家自己选择什么样的道。你的选择才是最重要的。

艾比:(清晰明了地)

所有的结局都反映了从“我必须去改变”的思维中解放出来。因为,死亡终将到来。它会降临到我们每个人身上。在游戏中,它会一遍又一遍地到来。

变化既可以因你的行动而产生,也可以自然发生。一切都在变化。

托尼:

没错。所以,我们在所有结局中寄托的希望是,玩家能够放下恐惧。

放下恐惧,这才是终极的爱。

我们现在坐在这里,聊了这么多,试图用语言进行表达。但最重要的是,你们从那些结局里感受到了什么。

当你抵达自己认为正确的结局时,会有一种情感的净化。你绝对会觉得这就是对的。

结束时有这样的状态,意味着我们已放下了恐惧。

齐藤:

我突然想起来,托尼先生,您的专业是心理学吧。在这方面您是否有有所参考?

托尼:

……嗯。如果正确地运用心理学,也会有教益。它可以引导他者找到自己本真的状态。

的确,在创作游戏时,心理学的视角尤为重要。因为对创作者而言,玩家才是最重要的角色。

玩家这一角色几乎拥有无限的排列组合的可能性。这在《杀死公主》中得到了非常尖锐的体现。

那款游戏是由故事和选择驱动的。玩家的角色始终是主动的。他们靠自己的头脑思考,用心感受,并通过自己的双手选择对话的选项。

电子游戏就是这样的事物。即使是没有故事的电子游戏,玩家也是主角。《吃豆人》( Pac-Man)也会有故事。

比如玩《吃豆人》。我玩的是一种角色,而齐藤先生玩《吃豆人》时,又是另一种角色……

(叹气)制作游戏时,你必须考虑到所有人吧?

艾比:

但你不可能捕捉到所有人。

托尼:

没错。比如……有一位玩家说,他或者她从头到尾完全按照旁白的指示行动,五分钟后就杀死了公主。然后在Steam的评论中写道——“这游戏言过其实。五分钟就通关了,什么都没发生!”

(众人大笑)

艾比:

然后,有人问,“嘿,你有没有试着按别的按钮呢?”他回答说,“不,我不想那样扮演角色。我不会那样做。”这让我有种……嗯,好吧,对不起啦的感觉(笑)。

齐藤:(亲切地)

或许这样的人,并不知道什么是恐惧。

艾比:

他们根本不恐惧!因为他们已经征服了它!

齐藤:

然而,大多数人是知道恐惧的。而你们的游戏目标是让玩家放下恐惧。我觉得,这就像一种心理学上的治疗过程。让玩家直面恐惧,把恐惧具象化,然后放下它。

托尼:

归根结底,这是艺术家的工作。所有的艺术都为此服务。让人们接触与己不同的视角,并在心中反思这些视角。

艾比:

恐怖这一类型在这方面尤其出色。因为它让你一次又一次地面对恐惧。正是因此,《杀死公主》里也融入了恐怖元素。而我自己,其实挺喜欢恐怖。我喜欢探究那些黑暗的主题。

托尼:

优秀的艺术、游戏和故事,都是不被察觉的镜子。

玩家面对它,在自己身上进行一场又一场的反思——甚至未意识到自己正在反思。

通过这样的方式,创作者触及了人们的内心,帮助他们承载重担,而不是站在对立面,喋喋不休地大喊“你必须改变!”

在《杀死公主》中,有字面意义上的镜子,以及第二面镜子。那第二面镜子,就是公主。至于玩家是否意识到这一点,并不重要。

她是你思想和行动的反映,玩家可以通过她看见自己。

触及他者的内心,帮助他们探究并发现自我心中隐秘的新特质。

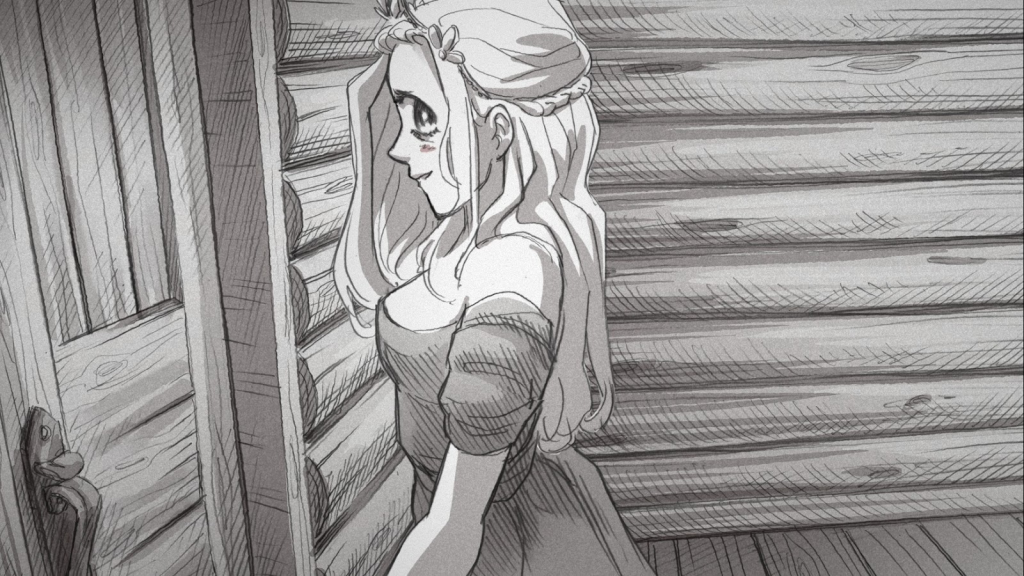

━━我忽然想到一点。公主不仅是镜像,她还有肉身。虽然这可能不是现实意义上的肉身,而只是一种形象。在这种情况下……为什么她是公主,而不是王子呢?

艾比:

这是因为必须突出主角和公主之间的对比……我之前还能表达得更清楚一点。

托尼:

阴阳。

艾比:

对!他们代表两个不同的主题。公主是光属性,主角是暗属性。公主的各种形象,都是你反转的映像。

当你对她采取行动时,她就会将这些行动反映给你。通过这种反映,你发现了自己全新的侧面,这是你绝对无法只通过自己认识到的。

她会卸下你的卫衣,让你看到这就是他者眼中的你,呈现出你最真实的样子。

因此,他两是彼此的反面,她是女性化的,而你是男性化的。这样的对比贯穿始终。

旁白会告诉你……她对你来说是特别的、重要的、美丽的。

最开始,我曾经非常认真地思考过这个问题。“为何她对我来说如此特别?为何她如此重要,如此美丽?”

托尼:

我还想补充一点。在故事艺术的传统中,尤其是在电子游戏里,公主往往是非常类型化且固定的角色。大多数作品中的公主,总是在等待被拯救,如果没有人帮助她,就只能成为他人想法在自己身上的投射。由于这种典型形象已广为人知,所以一旦颠覆它,就能很好地起到破坏卫衣的效果。

还有一个很简单的原因,以前没人用过《杀死公主》这个标题,而且……“杀死公主”比“杀死王子”更……有卖点,不是吗?

艾比:

这里展现了市场性和作家性的折衷。

有时候你会做一些事,后来却搞不懂“我为什么要这么做?”我觉得这大概就是为什么是公主,而不是王子的原因。

齐藤:

我理解这是基于市场的原因,以及利用了公主这一角色的典型形象。不过……她身上展现出的非凡个性却远超这些理由。她是否有某个特定的原型呢?

托尼:

不,并没有。

艾比:

公主的原型,是从所有作品中的无数“公主”概念里提取出来的典型形象。

托尼:

在西方,公主唤起两种形象。一种是欧洲的,尤其是英国王室的形象。另一种则是迪士尼的。在电子游戏里,后者的影响更大。所以,我们选择了这个切入点。

艾比:

大眼睛。

托尼:

可爱的公主。

齐藤:

可能有些冒昧,但作为媒体,我必须追问一下。两位角色是否以你们为原型呢?

艾比&托尼:(笑着)

完全没有!

━━(笑着)那么,主角又是如何被创造出来的呢?

艾比:

嗯,首先我们最是被这样的概念吸引,即主角和玩家逐渐意识到自己是某种怪物般的存在。

从第一幕开始,你会不自觉地认为自己就是主角。

你作为一个有分辨力的人,选择拿起一把匕首,走下地下室。

然后,她对你非常刻薄。

许多玩过这部作品的人都会疑问:

“她为什么那么刻薄?”

但……让我告诉你。

刻薄的其实是你。

走下地下室,手里紧握匕首的,是你。

是你。而你完全没有意识到自己是被那样看待的。但她那样看待你,正因如此,影响了……你与她的关系。她对你态度恶劣,你对她也毫不客气,就这样陷入了恶性循环。

你一次次地对着镜子观看,通过反思自己的行为,意识到自己并不完全理解自己。你开始对自己是谁进行反思,不安感也逐渐增强。

托尼:

体验一段爱情故事需要一种特定的心态。这种心态与许多西方玩家通常持有的完全相反。

他们——不是通过情感理解游戏,而是将其视作通过理性来解决的问题。他们仅仅将游戏视为胜负之争。

这种心态就像是一层卫衣。

因此,这部作品首先要通过它本身的设计和力量解除玩家的武装。

主角,即玩家的怪物性,实际上是用来破除玩家对西方思维模式这副卫衣的依赖的装置。

毕竟,你在第一幕走下地下室时,或许会想象公主是人类,你也是人类。但情况变得越来越奇怪,旁白的话也显得可疑,第二幕看起来像是在循环,还有别的声音从你的脑海里冒出来,一切逐渐变得混乱。当你再次遇到公主时会吃惊——这是什么东西呀!

你已经无法再相信她了,因为她已经发生了变化。

最终,你将直面那面镜子。你会看到自己怪物般的双手和形象——“天啊,连我自己都无法相信!”到了这一步,你所拥有的一切既定的信任都会被摧毁,内心被剥得赤裸,情感也随之变化。

这样一来,你的心就更容易与爱情故事产生联系。

这为你和公主之间培养起一种非理性的、情感上的联系创造了条件。

齐藤:

公主如果没有个性,那一切就无从谈起。在这部作品中,公主反映了许多事物,她扮演着许多角色。而这些无数的角色往往会压抑个性。尤其是在一些元叙事的游戏中,角色很容易沦为元角色的道具。

━━但公主并非这样,而是展现出了强烈的个性。你们是如何做到这一点的?那些在这方面失败了的游戏多如牛毛,为什么你们能成功?

托尼:

创作角色时,创作者必须设身处地地站在他们的角度思考。询问他们感受到了什么,是什么样的经历塑造了他们的存在,并将他们引向这里。

艾比:

还有,他们对未来的渴望是什么?

托尼:

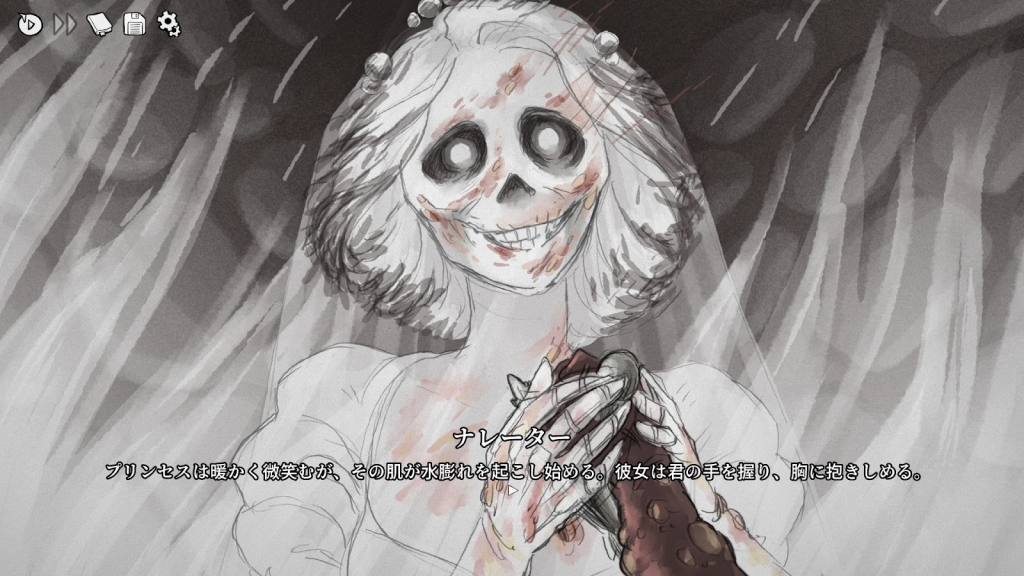

是的。公主的本质是那种想活下去的强烈意志。玩家是她活下去的关键。这种如同背景乐般贯穿始终的情感,没有理由,仅仅是单纯地存在着。

这是一个非常有意思的角色。因为在更接地气的故事中,角色往往有明确的过去经验。比如看过什么电影,读过什么书,在学校交过哪些朋友,等等。

但是,第一幕的公主是非常基础的。我们只知道她被困在那里。她对自己的身份只有本能性、极其微弱的意识。

然而到了第二幕,我们可以把第一幕发生的事情当作经验值来演绎。 “在到达这个状况之前,玩家和公主之间发生了什么?这些经验如何塑造她的形象?她会获得怎样的个性” ……然后,忠实地反映这些结果的她,最终完全适应了由你和她在第一幕的经验所共同构建的那个框架。

艾比:

这种变化,恰是你对她很重要的最好体现。

变化正是她对你的爱。她通过各种变化来表达对你的在乎。

她是一个难以应付的对手。因为她的爱既可能是暴力的,也可能变得过于依赖,甚至娇纵任性。

但没办法,她真的想为你做任何你希望她做的事。

这就是……

嗯,对不起,我忘了要说什么。

━━在日语中有一个词叫做纯爱,我不知道翻译成英语是否能传达出同样的意思。英文或许是pure love,纯粹的爱。我想,这正是公主的感情。

艾比:

嗯,正是如此。

公主就是中心里的某种希望。

她并不是一个被困在黑暗的地下室里、愚蠢地想着“要逃出去啊”的弱女子。

她想说的一直是:

“我要诞生。我想诞生在这个世界上。我想再一次来到这个世界,去经历所有。我想知道自己是谁,我想看看自己能成为什么样的人!”

而你却阻碍了她的意志。

因为故事命令你杀死她。

托尼:

没错,这就是她的本质。但她只能模糊地意识到这一点。她不知道自己缺少什么,因为她从未拥有过它。

在此意义上,她的旅程和玩家的旅程非常相似。玩家认识自我的道,也是她认识自我的道。他们都在追求某些东西,却不知道为什么要追求……两条道并行着,一直延续下去。

艾比:

你现在在这里,这非常重要。

因为如果没有你,那些事情……什么都不会发生。

正因为你在那里,她才能对你说——

“嘿,我们一起做这件事吧!看啊,你看看这个世界,多么美丽!”

(“━━”,泪水涌出,无法表达。)

齐藤:(慌忙地)

但是,换成其他性格也可以吧?她可以更乖僻些,也可以更邪恶些。你们却选择了那样的性格。为什么呢?

托尼:(冷静地)

因为她爱你呀。

齐藤:

可恶,太狡猾的回答了!那么,作为媒体,我就故意刁难一下吧。按照那样的设定,公主根本不需要离开小屋啊,可以让她更邪恶一些,引诱玩家说,“嘿,别离开了吧,和我一起待在这里,一直玩下去吧。”

但她却坚决想要离开那间小屋。她是积极、向上的。我非常喜欢这样的她!

可是,你们为什么会选择这样的性格?这是……为什么!

艾比:(如同神谕一般)

Independence。(自立/独立)

她有一颗承认他者的自立的心,同时也渴望与他者共在。

你们两个人,拥有各自的自由,所以可以行向不同的方向。而她作为神,完全可以毁灭你。

但是,她没有那么做。

为什么呢?

因为,你很重要。

因为你们彼此相爱。

这一本质也阻碍了她。因为,要彼此相爱……你和她必须留在那个世界里,永远在一起。

但那只是唯一的可能性。相比之下,你们两人一起走向外面的世界,意味着存在所有的可能性。

(齐藤、“━━”,被彻底说服,哑口无言。)

托尼:(略带歉意地)

……你们知道柏拉图(Plato)的“洞穴隐喻”吗?

━━(如鱼得水般)《理想国》里的吗?

艾比:(笑着)

托尼一天至少要提一次柏拉图呢。

托尼:(微笑着)

嗯……大概两天一次吧!

艾比:

嗯,这确实有帮助。

托尼:

嗯。柏拉图在他的主要著作《理想国》里讲过一个隐喻……

一群人被锁链捆绑在洞穴里,在他们的背后有一团火焰。他们出生以来一直生活在那里。因此,他们唯一知道的就是火焰投射在墙上的自己的影子。那些影子看起来很真实,但其实只是接近现实而已。

柏拉图提出了一个问题,“假设这些被捆绑的人中,有一个能够走出洞穴,看到真正的世界。然后,他又回到洞穴中。他是否能够说服其他人,一起走出洞穴?”

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%9E%E7%AA%9F%E3%81%AE%E6%AF%94%E5%96%A9#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Plato_-_Allegory_of_the_Cave.png

──Plato’s “Allegory of the Cave”, drawing by Markus Maurer

这个隐喻对理解《杀死公主》非常有用。因为公主本能地知道,这个世界之外一定还有什么存在。一定有比眼前所见更加真实的事物。

但她无法表达这种感觉,只是有所感知。所以她不想一个人出去,而希望和你一起出去。

齐藤:

从小屋中走出去的结局,堪称伟大的杰作。我在一些日本游戏里也见过其他结局,比如结合在一起、消除死亡之类的情节,这些是可以预期的。

率性地走出去,那个结局让我感动。它剥去了所有的角色设定,只和一位真正的公主一起走出去,用简洁的文本把那种期待与不安写得既美妙又动人。那种感觉,是我平生第一次见到。

托尼:

那个结局的创作过程非常有趣。

一开始,游戏只设计了与千变之丘一起以神的身份离开的结局,以及为第一幕中五分钟内就通关的玩家准备的括号式“结局”。

当我们回到最终幕的小屋时,突然想到,为什么不试着做一个不是以神的身份,而是与一个真实的公主一起离开的结局呢?

我们最初的想法是,主角拒绝公主。因为匕首在游戏中始终是一个选择项……总之,可以选择把匕首递给她,也可以用它杀了她。

但在设计这些结局时,我……总觉得有些不合适。

毕竟,在第一幕中最重要的选择是拿不拿匕首。如果你拿了,公主的性格就会大变。

但我们无论如何都无法想出,在最后的小屋结局中选择不拿匕首的合适结局。

也就是说,我们无法给出一个不拿匕首的逻辑归结。这让我意识到,这不对劲,这里存在一个漏洞。

于是我们开始认真思考……

“如果不拿匕首,而是直接去找她,会发生什么?”

“又意味着什么呢?”

艾比:

主角与公主一起走出小屋。这与以神的身份与她合一,然后离开那个世界,有什么不同呢?

托尼:

是的。为了回答这个问题,我一次又一次地寻找答案。最终回到了这个结论……

不会有答案。

这是一个无法解答的问题,是永远的未知。

而且,从根本上说,这款游戏不正是试图传达未知本身吗?这部作品难道不是在讲述我们在面对未知时所铸造的关系吗?”

正因为这种解答的不可能性,尽管我们无法用逻辑回答为什么,但那个结局确实让我们感受到了些什么。与其他结局不同,这个结局带来了不一样的感觉。

我们确信,应该采用让两人单纯走出小屋的结局,并坚定地认为,应该有这样的结局。至于它的意义……无法理解也没关系。

━━不,我非常清楚地知道,你们……找到了道。

汉语“道”的字面意思是“路径(a Path)”,译成英语时出现了几种译法,如“道路(the Way)”、“绝对事物(the Absolute)”、“法则(the Law)”、“自然(Nature)”、“至理(Supreme Reason)”、“模式(the Mode)”等。这些译法并非错误,因为就是道家,在探讨不同的主题时,也会赋予“道”以不同的意义。老子自己也这样说过:“有物混成,先天地生。寂兮廖兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。”“道”更多是指“在路途上”,而非路径。它是宇宙间无穷变化的精神,永远在发展,又不断地返回其自身,并呈现出新的形态。

——冈仓天心:《茶之书》,高伟译

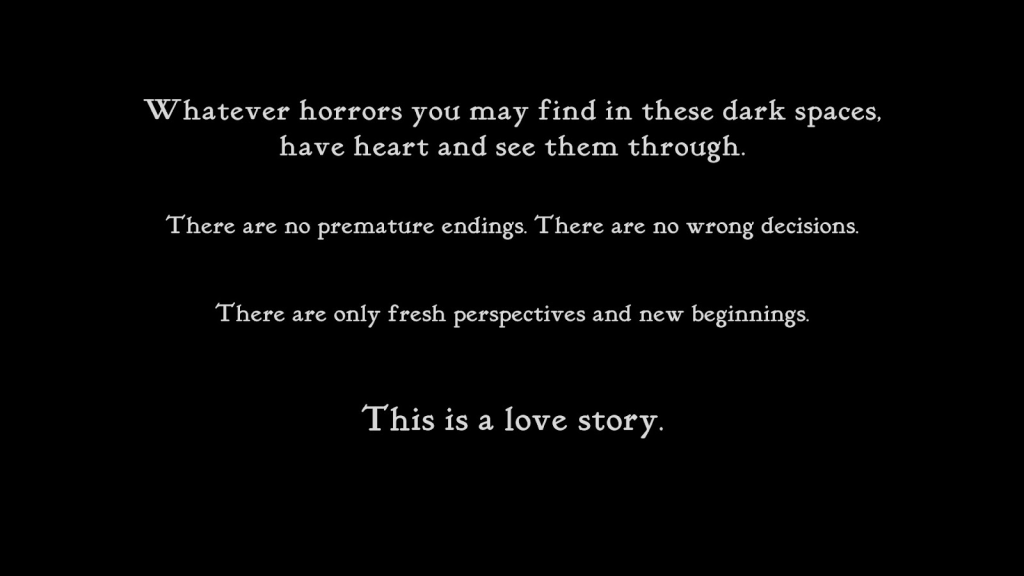

━━(缓慢地)我希望这次访谈能成为一次好的交流。我怀着期待与不安一直在玩你们的游戏。

━━因此,托尼先生,我也陷入了您所说的逻辑漏洞。无论我怎么挣扎,都无法脱身。松垮垮的,找不到卡住问题的楔子。

━━这样下去不行。我需要休息,于是离开了游戏。

━━我不断反思、反思、再反思那款游戏。甚至连这游戏究竟是什么,都越来越搞不清楚了。

━━当我筋疲力尽地回到起点,再次启动游戏时……最初的注意事项中早就清楚地写着:

━━“This is a love story.”(这是一段爱情故事。)

━━我被彻底击溃了。

━━最后一个问题。

━━那句声明是在什么时候、怀着怎样的心情写下的?

托尼:

……那个啊……是什么时候写的呢?

想起来了。是在写“作品完成了,我们要发布了!”的X的推文时。

我想用一句话告诉大家,这是一款什么样的游戏。

然后,我写下了那段文字。

完成度……非常高。

我非常……幸福。

我想把这句话传达给那些不看X的人。我希望他们在玩游戏之前就知道这些。

艾比:

如果要批评那段文字的话。

公主从一开始就知道,你是重要的人。

那段文字为玩家提供了一个前提知识,即你对公主是重要的。同时,它还潜移默化地引导玩家形成一种理解,即作为玩家的你也同样珍视她。

从一开始,就在相互反映了……你们两个人从一开始就知道,这就是爱。

当然,我相信也有玩家第一次见到公主时,就因为她的美貌而一见钟情。

在游戏开始之前,甚至在与公主见面之前,就隐约知道她在那里,这种感觉……

不正是命中注定吗?

托尼:

……明白了。你的问题,可以给出两种答案。先从字数多的回答吧。

这款游戏里充满了对立和矛盾。

我们现在是单独挑出“这是一段爱情故事”这部分来讨论。但在那段注意事项中,还包含了这样的信息, “这是一款非常恐怖的惊悚游戏,其中有血腥场景,请做好心理准备。”

“在这个黑暗的地方,无论你遭遇怎样的恐惧,请保持坚定的心,去看。这里没有过快的结局,也没有错误的选择。只存在新的视角和新的开始。”

然而,最后却出人意料地抛出一句“这是一段爱情故事”。恐惧和爱,这两者乍看之下似是矛盾。矛盾会引发不安,我们试图通过这种不安剥下玩家的卫衣……”

这是长一点的答案。

而更短、更真实的答案是……

(沉默片刻)

……那并不是出于逻辑的结果。

并不是经由逻辑得出来的。

在写完那句话的瞬间,我就明白了。

艾比:(低声地)

就像写下和她一起走出小屋的结局时一样。

托尼:

是的……没错。

我只是觉得……

“这很好。让它成为一款游戏吧!”

“爱源自正确地看待事物本来的面目。”

——铃木大拙,《禅》

录制完采访后,我们一起去了东京某地的一家素食料理店共进晚餐。

酒过三巡,我们私下展开了天马行空的讨论,但很显然,在此无法奉上私人聚会的内容。

不过,我想说一件事。

那是一家位于二楼的素食料理店 我们乘电梯上去的。

晚餐结束后,当我们走出房间,店员没有带我们去电梯,而是引导我们来到玄关。 走出玄关,一座日本庭园映入眼帘。 枫叶、银杏等映衬在夜色中,庭园的小径缓缓地向下延伸,通向东京的大街。 我们依靠店主提灯的微光,沿着那片林中小径行走着。 当我们走到尽头时,彼此拥抱道别。

我沿着归途,走向外面的世界,心中想道:

“You’re on a path in the woods.”

——你正走在林中小径上。

如果能在那片林中小径中说出这句话,他们一定会很高兴吧。 不过,或许还有机会。

因为,在采访结束后,托尼·霍华德先生给齐藤素季来了一封信。 在征得托尼的同意后,我附上了这封信的译文,并在此搁笔。

齐藤先生:

衷心地感谢您邀请我们来到贵国,并为我们提供了这次绝佳的访谈和晚宴的机会。能与像您这样深入理解了《杀死公主》的意图的人对话,是我们莫大的荣幸。原本应该非常漫长的讨论时光,却如雷鸣般转瞬即逝。那晚的记忆,已成为我们心中一份难得的珍宝。

请代我们向您的团队转达由衷的谢意。

最后,还有一句话。在分别时,我们会简短地交流了佛教关于惩恶与救赎的教诲。

我想再次重申——我坚信,世上生灵,最后都能得到救赎。

愿艾比及我,与大家的友谊长存。

托尼

托尼、艾比,谢谢。 那是一个美妙的夜晚。